ちあきの星空コラム

第148回 惑星の大集合 (2015/10/30)

明け方の空に注目!

10月のコラムで、夕空に惑星は見えずに明け方の東天に見られることをお話ししましたが、11月も引き続いて明け方の東天の惑星集合が続いています。

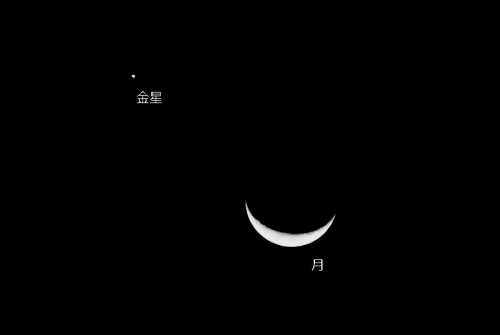

10月に撮影した明け方の東天の写真をまずご覧ください。

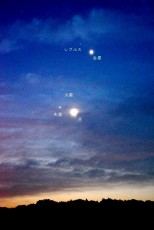

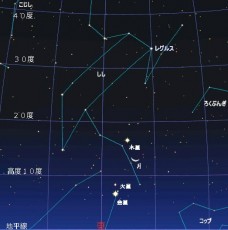

11月3日(火)の明け方の東天では、金星と火星が大接近している様子が見られます。

視直径でいうと、0.7度程度まで接近します。これは、7×50(倍率7倍口径50ミリ)双眼鏡で見ると視野は約7度(一度に見られる視野の範囲)ありますから、同一の視野の中に両方の星が近づいて輝いている様子が観察されます。天体望遠鏡でも30~50倍程度で観れば同一視野内に輝く様子をとらえることができます。

次に11月7日頃には惑星の間に細い月が見られます。

各惑星は星座をかたちづくる恒星よりも明るく見えるので、すぐにみつけられます。

カメラを三脚につけ、ぜひ写真撮影にもチャレンジしてみましょう。

1SO感度設定を3200といった高感度に設定することが成功の秘訣です。

なお、11月中旬以降も明け方の東天の惑星たちは見ることができますので、早起きの楽しみが続く月となることでしょう。

アルデバランの食

11月26日(木)の午後5時過ぎにおうし座の1等星アルデバランが月に隠されます。月の裏から出現するのは午後6時1分ごろ(地方によって若干時刻が異なります)ですので、夕空の東天に見られる満月の月縁を観察しましょう。肉眼では見にくいので、双眼鏡か天体望遠鏡で見るとはっきりと確認できます。

流れ星を見る

11月は、上旬から中旬にかけておうし座流星群が見られます。

おうし座流星群北群は11月6日ころに極大を迎え、南群は11月13日に極大を迎えます。

極大日以外でも流星は流れますので、毎夜毎夜流れ星を見ることができます。

また、11月18日には有名なしし座流星群が見られます。寒くないように防寒対策を充分にして星々の間を駆け抜けるように音もなくスーと流れる流星を目撃しましょう。見えている間に願い事を3回唱えてみるのも楽しみのひとつですが、1時間に何個流れるかを数えると立派な観測になります。

なお、おうし座流星群、しし座流星群といった名前がついていても、その星座のところに流れるわけではなく、全天のどこでも流れて見える可能性をもっています。流星の軌跡を逆にたどると、たとえばしし座流星群ですとしし座の方向から流れたという意味ですので、自由に空をご覧いただければいいと思います。ベランダからでも庭にイスを置いて見ても構いません。ただし、部屋の灯りは消してから見た方が暗い星まで見ることができますのでご留意ください。

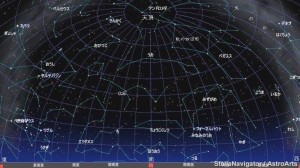

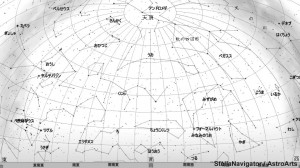

11月の星空をながめる

11月は、空が秋の星座で埋め尽くされていますので、快晴の夜などに天を仰ぎ見ましょう。

星座間に明るい惑星は見られませんが、1等星として明るく目立つ星はみなみのうお座のフォーマルハウトです。

そのほかに1等星はありませんが、天頂付近には2等星で構成される秋の四辺形が見られますので、その四辺形からペガスス座やアンドロメダ座をさがしてみましょう。

次に秋の四辺形との位置関係を星図で確かめながらみずがめ座やくじら座などをさがしましょう。

秋の夜長の星空観賞は、星々をじっくり眺めながら、ゆっくり星座をひとつずつさがして発見を楽しみましょう。星座にまつわるギリシャ神話などの星ものがたりを調べながら鑑賞する秋の星座はとてもロマンチックな気分をあたえてくれることでしょう。

11月の天文情報

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

|---|---|---|---|

| 1 | 日 | 19.1 | |

| 2 | 月 | 20.1 | |

| 3 | 火 | 21.1 | 文化の日 下弦の月 金星と火星が大接近 |

| 4 | 水 | 22.1 | |

| 5 | 木 | 23.1 | |

| 6 | 金 | 24.1 | おうし座南流星群が極大 |

| 7 | 土 | 25.1 | 月と木星が接近 |

| 8 | 日 | 26.1 | 立冬(二十四節気)月と金星が接近 月が天の赤道を通過南半球へ |

| 9 | 月 | 27.1 | |

| 10 | 火 | 28.1 | |

| 11 | 水 | 29.1 | |

| 12 | 木 | 0.4 | 新月 |

| 13 | 金 | 1.4 | おうし座北流星群が極大 |

| 14 | 土 | 2.4 | |

| 15 | 日 | 3.4 | 月の赤緯が最南 |

| 16 | 月 | 4.4 | |

| 17 | 火 | 5.4 | |

| 18 | 水 | 6.4 | しし座流星群が極大 |

| 19 | 木 | 7.4 | 上弦の月 |

| 20 | 金 | 8.4 | |

| 21 | 土 | 9.4 | |

| 22 | 日 | 10.4 | 月が天の赤道を通過北半球へ |

| 23 | 月 | 11.4 | 勤労感謝の日 小雪(二十四節気) |

| 24 | 火 | 12.4 | 月の距離が最近 |

| 25 | 水 | 13.4 | |

| 26 | 木 | 14.4 | 満月 アルデバランの食 |

| 27 | 金 | 15.4 | |

| 28 | 土 | 16.4 | 月の赤緯が最北 |

| 29 | 日 | 17.4 | |

| 30 | 月 | 18.4 |

11月の星空

画面をクリックすると大きな星図を見ることができます。

このコラムに用いている星図は、㈱アストロアーツの許諾を受け、天文ソフト「ステラナビゲータ10」を使用しています。

田中千秋(たなかちあき) 男

1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、各地の星まつり等における天体写真コンテストの選者をつとめたり、天体写真教室や観望会の講師をつとめるかたわら、仲間と共同で建設した天体観測所(千葉県鴨川及び長野県東部町)や神津牧場天文台(群馬県下仁田町)に天体観測に出かけている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。

茨城県龍ヶ崎市在住。