ちあきの星空コラム

第184回 星を見ること (2018/11/01)

星空を眺める

11月は空気が澄んでいる日が多く、星空がくっきりと見え、じっくりと星空を眺めるのに適しているといえます。

この秋、私は、自宅にいる時は南の空のひとつ星とよばれる、みなみのうお座フォーマルハウトをベランダの手すりに肘をつき、じっくりと眺めています。

星を見ながら、星のことだけでなく、いろんなことに思いをめぐらす時間は、とても気持ちがリラックスして、自分の中ではとても貴重な時間の過ごし方となっています。

星見に郊外に出かけた時などは、天体望遠鏡を使って星を観測したり、天体写真を撮影したりしますが、撮影の合間などに低倍率(7倍程度)の双眼鏡を使って、星座をかたちづくる星々を次々と見ていきます。それは、まるで宇宙遊泳しているような気分になり、充実した星見の時間を過ごすことができます。

星々の間には、星の集団の散開星団やガスでできている星雲、さらに私たちの銀河系宇宙の外にあるアンドロメダ銀河などを見ることができます。

ただ、ボーと星空を眺めることも素敵ですが、星座を覚えたり双眼鏡や天体望遠鏡を使って見る星見の楽しさ、充実感は至福の時間帯といえます。

みなさまにもぜひ、この楽しみを味わっていただきたいと思います。

天体望遠鏡で星を観察すると、月や惑星は大きく見えますが、星座を形づくる恒星は大きくは見えずに明るく見え、肉眼では見えない暗い星まで見ることができます。星座をさがすときは天体望遠鏡や双眼鏡は不要で、広い範囲を一度に見るためには肉眼でさがします。

天文現象に注目!

星座を覚えると、とても便利なこととして、惑星の見える位置や流れ星の流れた位置などを説明しやすくなります。たとえば、「流星を見たよ!」と伝えると、「どの辺?」といった返事が返ってきます。そのとき、「南の空、みずがめ座のところ」といったように位置まではっきり伝えられる会話をすることができます。

ところで、11月の天文現象としては、流星群があります。

ひとつは、おうし座流星群で、おうし座北流星群は11月6日頃に極大を迎え、南流星群は11月13日頃に極大を迎えますが、極大日以外の日も流星が流れ、ピークがはっきりしません。つまり、長い期間、流星が見られるということです。明るく流れる「火球」(かきゅう)も見られ、月明かりの影響も少ない時期なので、流れ星を目撃するチャンスといえます。

もうひとつは、しし座流星群で、11月18日をピークに前後の数日間見られます。ただし、ピークの日に比べるとそれ以外の日に流れる流星数はかなり少なくなります。

次に、月と惑星が接近して見られる現象が見られます。細い月と土星が接近して見られるのは、11月11日(日)の夕方の西の空です。低空で、月がとても細い姿なので、西空が開けた場所でご確認してください。

また、11月16日(金)には月と火星が接近して見られます。双眼鏡の視野内でも同じ視野の中に両方をとらえることができます。

もちろんコンパクトデジタルカメラでパチリと撮影できるかもしれません。チャレンジしてみましょう。

秋の星座を全部みつけよう!

11月の星空は秋の星座でいっぱいです。

午後9時頃に夜空を見上げると、南の空から天頂、さらに北の空にかけて秋の星座で埋め尽くされています。

しかし、西空にはまだ夏の名残の星座たちが見られ、こと座、わし座それにはくちょう座といった夏を代表する星座も見られます。

東の空はどうかというと、もうそこには冬の星座が登場しています。

ぎょしゃ座、おうし座、オリオン座など冬の代表格の星座がすでに見え始めていることに驚きを覚えるかもしれません。

南の空から北の空まで順番に秋の星座と呼ばれる星座をご紹介します。

南の空には、やぎ座、みなみのうお座、みずがめ座、くじら座などが見えます。

高い空を仰ぎ見るとうお座、ペガスス座、こうま座、おひつじ座、さんかく座それにアンドロメダ座が見られ、特にペガスス座にある秋の四辺形は、秋の星々や星座をみつける目安となる星の配列です。

北の空に目をやると、とかげ座、ケフェウス座、カシオペヤ座、ペルセウス座が見られます。

ここまで数えた星座の数が14個です。

これ以外に、南の低空にけんびきょう座、つる座、ちょうこくしつ座がありますが、南の地平線付近までさえぎるものがなく、光害の影響が少ない環境が整っていることがこれらの星座を見るための条件となります。

秋の星座は、これですべてです。星座の数は17星座になります。

17星座すべてをみつけることはむずかしいとしても、14個の星座はみつけられそうです。

11月中に快晴の夜が5日間あったと考え、14星座を5で割ると答えは約3。つまり晴れた夜に一晩で3個ずつ、新たに星座をみつけると1か月の間で秋の星座のほとんどを覚えてしまうということになります。

もちろん、星座を覚えるためには、予習として星座の形と位置をおおよそ頭に入れ、星図や星座早見で夜空の星々との照合を繰り返しながらみつけていくことになります。

夜空を見るのが楽しみになる課題として、チャレンジしてみましょう。

11月の天文情報

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

|---|---|---|---|

| 1 | 木 | 23.0 | 下弦の月 月の距離が最近 |

| 2 | 金 | 24.0 | |

| 3 | 土 | 25.0 | 文化の日 |

| 4 | 日 | 26.0 | |

| 5 | 月 | 27.0 | 月が天の赤道を通過(南半球へ) |

| 6 | 火 | 28.0 | おうし座南流星群が極大 |

| 7 | 水 | 29.0 | 立冬(二十四節気) 水星が東方最大離角 |

| 8 | 木 | 0.5 | 新月 |

| 9 | 金 | 1.5 | |

| 10 | 土 | 2.5 | |

| 11 | 日 | 3.5 | 細い月と土星が接近 |

| 12 | 月 | 4.5 | 月の赤緯が最南 |

| 13 | 火 | 5.5 | おうし座北流星群が極大 |

| 14 | 水 | 6.5 | |

| 15 | 木 | 7.5 | 上弦の月(月面Xが見える) 月の距離が最遠 |

| 16 | 金 | 8.5 | 月と火星が接近 |

| 17 | 土 | 9.5 | |

| 18 | 日 | 10.5 | しし座流星群が極大 |

| 19 | 月 | 11.5 | 月が天の赤道を通過(北半球へ) |

| 20 | 火 | 12.5 | |

| 21 | 水 | 13.5 | |

| 22 | 木 | 14.5 | 小雪(二十四節気) |

| 23 | 金 | 15.5 | 勤労感謝の日 満月 |

| 24 | 土 | 16.5 | |

| 25 | 日 | 17.5 | |

| 26 | 月 | 18.5 | 月の赤緯が最北 月の距離が最近 |

| 27 | 火 | 19.5 | |

| 28 | 水 | 20.5 | |

| 29 | 木 | 21.5 | |

| 30 | 金 | 22.5 | 下弦の月 |

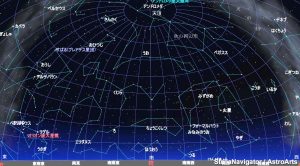

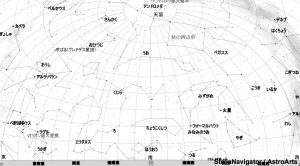

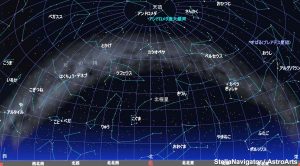

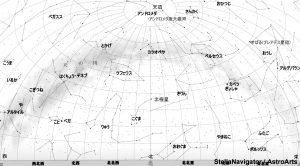

11月の星図

南の星空

北の星空

月明かりの影響はカットし、月の姿も表現していません。

このコラムの中で使用する星図は、㈱アストロアーツの許諾を受け、天文ソフト「ステラナビゲータ10」を使用しています。

星図をクリックすると大きい星図になりますので、プリントアウトして星座さがしに活用しましょう。

田中千秋(たなかちあき) 男

1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、各地の星まつり等における天体写真コンテストの選者をつとめたり、天体写真教室や観望会の講師をつとめるかたわら、仲間と共同で建設した天体観測所(千葉県鴨川及び長野県東部町)や神津牧場天文台(群馬県下仁田町)に天体観測に出かけている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。

茨城県龍ヶ崎市在住。