ちあきの星空コラム

第207回 星見に最適な時期 (2020/09/30)

10月は星見に最適

秋なかばの10月、暑くも寒くもなく、空気は澄んで夜が長く、晴れていれば星見に最適な時期といえますね。

今年は10月1日が中秋の名月。10月6日には火星が準大接近します。

さらに、夕空の中には木星と土星も良く見えます。

秋の星座をさがしながらギリシャ神話に登場するペルセウス座やペガスス座、さらにカシオペヤ座やアンドロメダ座など、星座をひとつずつみつけていくとそのたびに感動がわいてくることでしょう。

星空を見ていると、流れ星に遭遇したり、星が雲に隠されたり、いろんな変化も楽しむことができます。ぜひ、この時期にみなさまも星空の楽しみを発見してみてください。

中秋の名月

毎年、中秋の名月がやってまいりますが、今年は10月1日がその日にあたります。

「なぜ、10月1日が今年の中秋の名月なの?」と疑問に思うかもしれませんので、それにお答えしていきましょう。

中秋の名月とは、旧暦の秋(7月,8月及び9月)の真ん中の月の15日、すなわち旧暦8月15日に見られる月のことをいうのです。

月半ばの15日は、旧暦ではほぼ満月に近いといえます。月齢は0がらはじまり、三日月、上弦を経て満月(15夜)となり、さらに約30日間で、また月齢0の新月となります。暦には0はありませんので、月の始まりは1日からとなります。

月齢0の日をその月の始まり、すなわち1日としますので、15日は、月齢がおよそ14となるのです。これは、端数まで入れると、満月の1日前あるいは満月の日となります。

したがって、旧暦15日は、およそ満月といえるのです。

今回の満月は10月2日で、中秋の名月は、満月の少し前の月となります。

ススキやお団子をお供えして、夕方午後6時頃に東の空から昇ってくる中秋の名月を楽しみましょう。

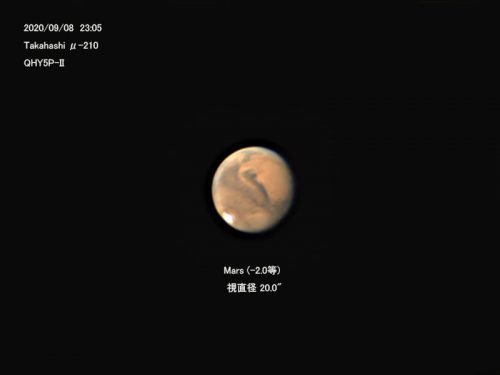

火星準大接近

いよいよ10月6日に2年3か月ぶりの火星の地球接近となります。

といっても、10月6日に急に接近して、急に去ってしまうのではありませんから、8月ころから観測している人は多く、これから先も11月ころまで観測できますので、安心してください。

火星の位置は、秋の星座のうお座の中にあり、赤く、煌煌(こうこう)と輝いている様子が一種異様な星空の光景として楽しむことができます。

天体望遠鏡を使えば、火星の表面に黒っぽい模様や白い極冠(ドライアイスなどの凍った姿)を見ることができます。

火星は、自転の速度が地球の自転速度と大して変わらないために、毎日、同じ時刻に観察していくと、少しずつ見える範囲がずれていくのがわかります。写真に撮ったり、スケッチしたりして、ぜひ、観測を楽しみましょう。

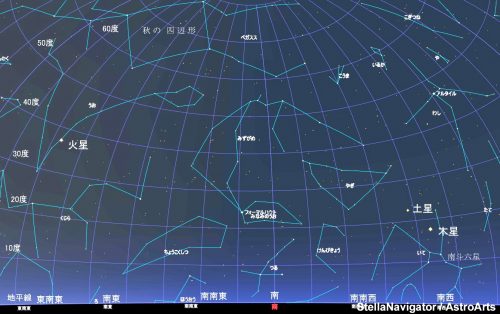

夕空にまだ見られる木星と土星

木星と土星も夏の頃から見えていますが、今月も引き続き見ることができます。

木星が一番星としてまだ薄明が終わり切らない内から見え、続いて木星にほど近い位置に見られる土星も薄明が終わるころにははっきりと見えるようになります。

位置は南西の空で、上に掲げる星図を参照しながらさがしましょう。

いずれの星も、付近の星よりも明るいのですぐにみつけられることでしょう。

天体望遠鏡で見ると、木星には縞模様と4個のガリレオ衛星と呼ばれる木星の月が見られ、土星は環をもつユニークな姿を見ることができます。

10月の惑星

10月は火星、木星そして土星の観測好機です。肉眼でも明るさ、色それに星座の中の位置関係など楽しめる条件が多数ありますが、天体望遠鏡ではさらにその表面模様や形状、衛星なども観察できます。

各惑星の位置や見え具合などは次のとおりです。

水星

10月2日に東方最大離角を迎えるため、10月前半は夕方の西の空に見られますが、この時期の水星の位置が天の赤道よりも南に位置しており、見かけ上は低空に見えることになります。月後半は、太陽に接近する方向に見られるようになるため、観察は難しくなります。

金星

あいかわらず明けの明星として-4.1等級~-4.0等級の明るさで輝いています。早起きして夜空が明るくなる中、ほかの星が見えなくなっても、輝き続ける明星の姿を確認して見ましょう。

火星

10月6日が地球に最接近する観測好機です。赤く、-2.5等級~-2.2等級の明るさで輝き、10月はずっと観測に適しているといえます。

星座(うお座)の中の移動していく様子は、肉眼で毎日、位置を描き止めていくとわかります。また、天体望遠鏡での観測では、表面の模様も確認できます。

木星

-2.2~-2.0等級の明るさで、土星と並んで輝いています。

天体望遠鏡では本体の縞模様のほか、衛星(4個のガリレオ衛星)をみつけることができます。

土星

やぎ座の中にあり、明るさは0.5~0.6等級と明るく輝いていますが、近くに見られる北西の明るさに比べれば、少しくらいといえます。

天体望遠鏡では本体のまわりに環が見られますので、なじみの深い姿をしていますが、本物を見ると、その感動は大きく、つい興奮してしまいます。

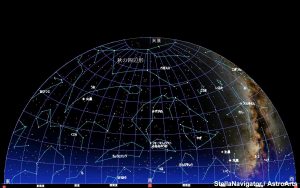

10月の星空

10月は、秋の星座さがしに向いています。

とはいっても、月明かりの影響が大きい10月上旬はあまり適していません。

中旬以降の空気の澄んだ晴れ渡った夜空が見られる日に星座さがし行いましょう。

道具は懐中電灯や星図、星座早見など。星座早見を天にかざし、方位を合わせて天を仰ぎ見ると本物の空の星々と星座早見の星を対比できます。

おおよそ星座の位置、形がわかりましたら星図を使って、さらに星の配列や明るさの違いなどを本物の星座と対比して確認しましょう。

まずは天頂付近の高い位置にある秋の四辺形(ぺガススの四辺形)をみつけましょう。

ペガスス座がみつかったら、そのあとは、南の空のみずがめ座、みなみのうお座、やぎ座などを探してみましょう。

秋の四辺形付近では、うお座、おひつじ座、くじら座など。北の空ではペルセウス座、カシオペヤ座、アンドロメダ座、ケフェウス座などをさがしてみましょう。

北の空には天の川が見られ、天の川の見られる環境(光害の少ない場所)では、星空が格別の美しさを持って見ることができます。

10月の天文情報

(月齢は正午の値)

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

|---|---|---|---|

| 1 | 木 | 13.7 | 中秋の名月(十五夜) |

| 2 | 金 | 14.7 | 満月 水星が東方最大離角 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 3 | 土 | 15.7 | 月と火星が最接近 |

| 4 | 日 | 16.7 | 月の距離が最遠 |

| 5 | 月 | 17.7 | |

| 6 | 火 | 18.7 | 火星が地球と最接近 |

| 7 | 水 | 19.7 | |

| 8 | 木 | 20.7 | 寒露(二十四節気) 10月りゅう座流星群が極大 |

| 9 | 金 | 21.7 | 月の赤緯が最北 |

| 10 | 土 | 22.7 | 下弦の月 |

| 11 | 日 | 23.7 | |

| 12 | 月 | 24.7 | |

| 13 | 火 | 25.7 | |

| 14 | 水 | 26.7 | 細い月と金星が接近(明け方) |

| 15 | 木 | 27.7 | |

| 16 | 金 | 28.7 | 月が天の赤道を通過南半球へ |

| 17 | 土 | 0.3 | 新月 月の距離が最近 |

| 18 | 日 | 1.3 | |

| 19 | 月 | 2.3 | |

| 20 | 火 | 3.3 | |

| 21 | 水 | 4.3 | オリオン座流星群が極大 |

| 22 | 木 | 5.3 | 月と木星が接近 月の赤緯が最南 |

| 23 | 金 | 6.3 | 霜降(二十四節気) 上弦の月 月と土星が接近 |

| 24 | 土 | 7.3 | |

| 25 | 日 | 8.3 | |

| 26 | 月 | 9.3 | |

| 27 | 火 | 10.3 | |

| 28 | 水 | 11.3 | |

| 29 | 木 | 12.3 | 十三夜(後の月) 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 30 | 金 | 13.3 | 月と火星が最接近 |

| 31 | 土 | 14.3 | 満月 月の距離が最遠 |

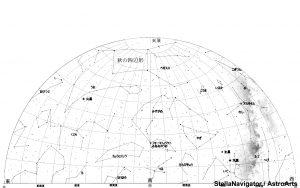

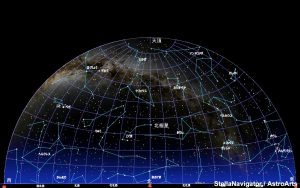

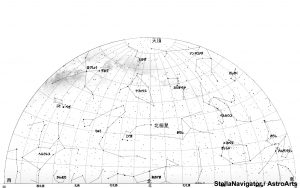

10月の星図

南の星空

北の星空

田中千秋(たなかちあき) 男 1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、足立区にあるギャラクシティまるちたいけんドーム(プラネタリウム)で星空の案内を行うほか、各地で天文に関する講演会や星空観察会を催している。

さらに、仲間と共同で運営している神津牧場天文台(群馬県下仁田町)では副台長を務めている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。 茨城県龍ヶ崎市在住。