ちあきの星空コラム

第223回 きらめく星座を楽しむ (2022/02/02)

星空を眺める

関東地方では、2月は晴れの日が多く、ジェット気流の影響もあって夜空の星々はキラキラとまたたいて美しく見えます。

コロナ禍の影響から自宅にいることが多くなっている昨今ですが、夜にはぜひ、星空をながめてみましょう。

今月は、たとえば午後9時頃に南の空を眺めると三ツ星のあるオリオン座が南の空に輝いており、その右側(西側)にはおうし座、下側(南側)にはうさぎ座やおおいぬ座、東側にはこいぬ座、さらにその上にはふたご座、天頂付近にはぎょしゃ座があります。

星座がわからない時は、星座早見盤、あるいはスマートフォンなどの星座アプリを使って、星空と星座を照らし合わせてみつけていきましょう。

光害の多いところでは明るい星しか見えませんが、それでも冬は空気が澄んでいるので、比較的明瞭に見ることができます。

星を見る時は、街灯などの光が直接目に入らないような場所を選びましょう。

自宅のベランダや庭で見る時は、部屋の明かりを消してから眺めるといいでしょう。

郊外まで出かければ夜空は暗く見え、星は6等星まで見ることができます。

コロナ禍ではありますが、機会をみつけて星見に出かけてみるのもいいでしょう。

都会での星座のみつけかた

都会では、自宅の照明だけでなく道路の防犯灯や街路灯、さらには商店の看板やネオンサインなど、まちを明るくする照明であふれています。こうした光によって星空が見えにくくなったり、動植物の生息に影響があることを光害(ひかりがい)と呼んでいます。

各照明から発生する光は、星を見る立場からすると邪魔な明かりに感じられますが、防犯や安全な通行のため、むやみに消すことはできません。

星空を眺めるとき、街路灯などの光が見える方向に遮蔽用の段ボールなどを立てて、光を遮断したりして直接的に照明の明かりが目に入らないように工夫すると改善されます。

また、暗いところにしばらくいると瞳が大きく開いてきて暗さに慣れて暗いものも見えるようになります。このことを暗順応(あんじゅんのう)といいますが、目が十分に暗順応してから星空を見ると暗い星まで見ることができます。

部屋の明かりや懐中電灯の明かりを消して、しばらく星空を見ていると、暗順応が進み、はじめは1~2等星しか見えなかったときでも、暗い星まで見えるようになってきます。

星座早見盤で懐中電灯を利用して星座の位置などを確認し、そのあとに星を眺めると、懐中電灯を利用したために暗順応がキャンセルされて、暗い星が再び見えにくくなってしまいます。この場合もまた暗順応になるように目を暗さに慣らす必要があります。

ここで、一工夫。懐中電灯のレンズ部分に赤いセロファンを貼りましょう。これをセロファンテープや輪ゴムで固定し、赤い照明の中で星座早見盤を見るようにすると、そのあとに星を見る時にも比較的早く暗順応ができます。

星座をみつけるには、その星座の中にある明るい星からみつけ、星の配列を確認しながら星をたどり星座全体を把握しましょう。

冬の星座であれば、まずはみつけやすいオリオン座をみつけ、冬の大三角(オリオン座のベテルギウス、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンを結ぶとできる1等星の三角形)を確認して、次にシリウスからおおいぬ座の全体を、また、プロキオンからこいぬ座をさがしましょう。

星座がみつかる醍醐味は、星座さがしを行った者だけが体験できる感動だと思います。

光害の少ない土地で星を見る

郊外の山村や海、山などのまち明かりが少ないすなわち光害の少ない土地では、肉眼で6等星まで見ることができます。

したがって、明るい星がある星座から暗い星ばかりの星座まで、夜空に輝いている星座をすべてをみつけるためには光害の少ない環境の星空で探すのがベストといえます。

星を見にお出かけの際には、赤セロファンを付けた懐中電灯と星座早見盤を持参するようにしましょう。さらに加えてダウンジャケットなどの防寒具や使い捨てカイロなどもお忘れなく!

月は東に日は西に

2月は、2月17日に満月を迎えます。

2月の上旬から満月までは、夕空に月の姿を見ることができますが、満月を境に月の後半には夜半過ぎあるいは明け方に観察されるようになります。

ところで、夕日と共に月が東の空から昇ってくる様子は、満月のちょっと前の日に見られます。今月は2月15日及び16日の夕方5時頃に見ることができます。

日の出の頃に、東の空から昇り来る朝日を眺め、振り返って西の空を見ると月が沈みそうになっている様子は2月18日、19日の午前7時頃に見ることができます。

こうした美しい光景は太古の昔から知られ、平安時代の万葉集などにも歌われています。想像するだけでもわくわくする光景ですが、実際の空で実感しましょう。

2月の惑星と合

2月に入ると、夕空に見える惑星は木星だけになります。

明け方の東の空には、金星、火星などが見られます。

昨年から今年の1月まで夕空に輝いていた土星が2月5日には合(ごう)を迎え、この前後の日には朝にも夕にも見ることができなくなります。その後、2月の末頃には明け方の東南東の低空に見られるようになります。

ここで、「合」について説明しておきましょう。

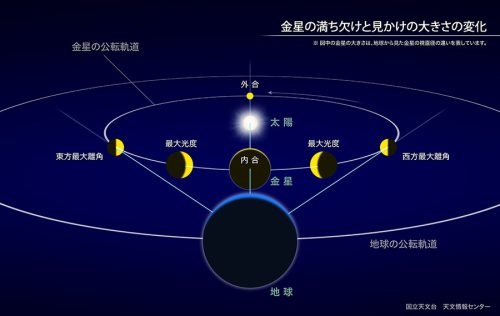

下図は、金星の満ち欠けの変化などを国立天文台が作成した説明図ですが、地球よりも内側を公転する金星は、地球から見て地球と太陽にはさまれた位置にくる内合(ないごう)とよばれるケース(地球に最も接近した状態)と、地球から見て太陽の向こう側に位置する外合(がいごう)とよばれるケース(地球から最も遠ざかった状態)があります。

水星も地球の内側を公転していますので、金星と同様に内合、外合があります。

一方、地球よりも外側を公転する火星、木星、土星、天王星及び海王星は、地球と太陽の内側を公転することはありませんが、地球から見て太陽の向こう側に位置してほぼ直線上に並ぶときのことを合と呼んでいます。

各惑星の見え方など

水星

1月23日に内合を迎えた水星は、2月17日に西方最大離角を迎えます。明け方の東の空で日の出より前の時刻に水星が見られるチャンスがやってきます。肉眼で見られますので、ぜひ探してみましょう。明るさは最大のときで-(マイナス)0.1等になります。

金星

明け方の空で見られるようになった金星は、明けの明星(みょうじょう)と呼ばれますが、2月13日には最大光度(-4.8等)になります。

日の出前に明るく輝く金星をぜひ探してみましょう。

火星

火星もまた、明け方の空に見られ、1.4~1.3等の明るさで輝いています。

今年12月1日の地球最接近に向けて徐々に明るく、視直径が大きくなって見やすくなってきます。

木星

木星は、一番星として夕方の西の空に輝きますが、だんだんと低空に見えるようになります。太陽の方向と重なる合は3月5日で、日々、観測条件が悪くなってきます。明るさは-1.9等級です。

土星

2月5日に合を迎えますので、観測には適しませんが、月末の頃には明け方の地平線近くに見られるようになります。

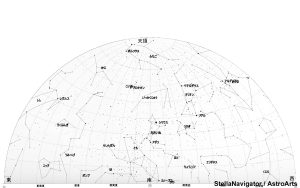

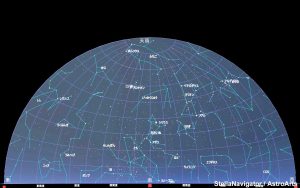

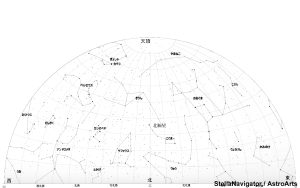

2月の星空

2月の星空は、冬の星座で埋め尽くされています。

オリオン座を中心に冬の星座さがしを楽しみましょう。

冬の大三角や、それぞれの1等星を結ぶとできる冬の大六角形(冬のダイヤモンド)をさがしながら多くの星座を確認していきましょう。

2月の天文情報

(月齢は正午の値)

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

|---|---|---|---|

| 1 | 火 | 29.4 | 新月 |

| 2 | 水 | 0.9 | |

| 3 | 木 | 1.9 | 節分 月が木星に最接近 |

| 4 | 金 | 2.9 | 立春(二十四節気) |

| 5 | 土 | 3.9 | 土星が合 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 6 | 日 | 4.9 | 水星と金星が最接近 |

| 7 | 月 | 5.9 | |

| 8 | 火 | 6.9 | 上弦の月 |

| 9 | 水 | 7.9 | 金星が最大光度 |

| 10 | 木 | 8.9 | |

| 11 | 金 | 9.9 | 建国記念の日 月の距離が最遠 |

| 12 | 土 | 10.9 | |

| 13 | 日 | 11.9 | 月の赤緯が最北 |

| 14 | 月 | 12.9 | |

| 15 | 火 | 13.9 | |

| 16 | 水 | 14.9 | |

| 17 | 木 | 15.9 | 満月 水星が西方最大離角 |

| 18 | 金 | 16.9 | |

| 19 | 土 | 17.9 | 雨水(二十四節気) |

| 20 | 日 | 18.9 | 月が天の赤道を通過、南半球へ |

| 21 | 月 | 19.9 | |

| 22 | 火 | 20.9 | |

| 23 | 水 | 21.9 | 天皇誕生日 |

| 24 | 木 | 22.9 | 下弦の月 |

| 25 | 金 | 23.9 | |

| 26 | 土 | 24.9 | 月の赤緯が最南 |

| 27 | 日 | 25.9 | 月の距離が最近 月が金星に最接近 |

| 28 | 月 | 26.9 |

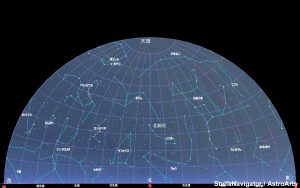

2月の星空案内図

南の星空

北の星空

田中千秋(たなかちあき) 男 1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、足立区にあるギャラクシティまるちたいけんドーム(プラネタリウム)で星空の案内を行うほか、各地で天文に関する講演会や星空観察会を催している。

さらに、仲間と共同で運営している神津牧場天文台(群馬県下仁田町)では副台長を務めている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。 茨城県龍ヶ崎市在住。