ちあきの星空コラム

第226回 月面Xとは何か? (2022/04/28)

月面Xを見よう

月面にXの形をしたパターンが見られる

月面の地形の中にアルファベットのXの文字に見える地形が存在していることは古くから知られていましたが、数年前から大きく注目され、多くの観察者が楽しんで月面Xなどを見ています。

上弦の月の頃に見られる現象で、実は複数のクレータの地形が太陽の光を受けて見られるパターンで、たまたま一定時間だけXのかたちに見られるというものなのですが、このときには、XのほかにLOVEという文字も見られます。

もちろん天体望遠鏡を使わなくては見られないのですが、見える時間帯も限られているため、これを見るチャンスはそう度々あるものではないのです。

しかし、今年は当たり年というか何度もチャンスがあります。

今年は何回も月面Xが見られるが・・・

月面Xは、月に一度、月齢的に7前後の時に見られるチャンスがありますが、わずか2時間程度しか見ることができる時間帯がありませんので、この時間帯が昼間だったりすると、じっさいは見ることができません。

今年は、6回ほどのチャンスがありますが、来年は残念ながら一度も見るチャンスがありません。ぜひ、今年のチャンスを生かして月面Xやそのほかの文字パターンを見ましょう。

今年の月面Xの観察ができる日と時間帯を次に記載します。

| 2022年3月10日 | 日没前後 |

| 5月8日 | 19時10分頃(好条件) |

| 7月6日 | 日没前後 |

| 9月3日 | 日没前後 |

| 11月1日 | 日没前後 |

| 12月30日 | 20時30分頃(好条件) |

天体望遠鏡を使って実際に月面Xを確認する

月面Xをじっさいに見るには天体望遠鏡を使用します。

どのような望遠鏡が必要なのかを解説しますと、市販品で比較的多くの望遠鏡が採用している屈折式を前提として話を進めます。

口径が8センチクラスのものが入門用として値段も比較的安価なのでおすすめです。

このクラスの天体望遠鏡では、月だけでなく、惑星や星雲星団などいろいろな天体も観測できます。

天体望遠鏡を支える架台は構造が単純で比較的お求めやすいのは経緯台式(けいいだいしき)と高級な赤道儀式(せきどうぎしき)がありますが、縦と横に天体望遠鏡の向きを操作する経緯台式が入門用として適しています。

三脚は、アルミ合金製の2段伸縮式が一般的です。

月面Xを観察するのに、この8センチ経緯台式天体望遠鏡を使用することとします。

まず、倍率を50倍程度になるように接眼レンズをセットしましょう。

50倍で月を導入して観察しますと、月面全体が視野の中に見え、ピントを合わせると比較的黒く見える海と呼ばれる部分の構造や白くかがやき隕石が衝突してできたクレータと呼ばれる地形などが確認できます。月面Xが見られるときに観察するとXの文字が見られるかもしれません。

次に100倍程度の倍率で観察することとしましょう。

100倍では、視野の中に月面がはみ出す大きなサイズで見ることができます。月面Xの見られるタイミングで観察すればXの地形が詳細に観察できますし、月面LOVEも確認ができることでしょう。

惑星を見るために早起きをしよう!

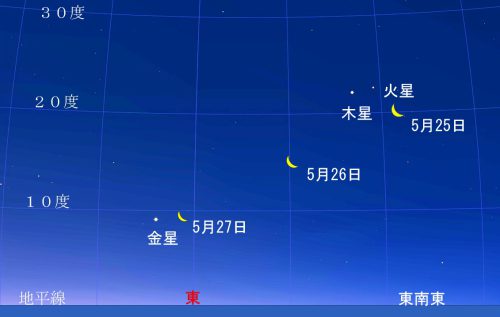

先月に続いて、5月も明け方の惑星を眺めましょう。

明け方に晴れていれば早起きをして東の方向を観察しましょう。

惑星が並んで輝いているのがわかります。

特に、5月25日から27日にかけて、細い月が寄り添うように一緒に見られますので、とても美しい光景となることが期待でき、写真も本格的な一眼デジカメなどでなく、スマートフォンなどでも比較的簡単に撮影できますので、ぜひ、チャレンジしてみましょう。

惑星情報

水星

5月は、上旬は西の夕空に見られるチャンスがありますが、後半は太陽に近い位置にあり、観測に適しません。

金星

明けの明星として、東の空で見られます。夜明け前の午前4時頃に東の空を観察しましょう。光度は月初めは-4.1等、月末頃でー4.0等級の明るさで輝いていますのですぐにみつけることができます。

火星

火星も、明け方の東の空に見られ、0.9~0.7等の明るさで輝いています。

今年12月1日の地球最接近の頃になると、天体望遠鏡で見ると丸い姿と表面の模様も見ることができますが、今の時点では、あまり拡大しても大きくは見えません。

木星

木星は、明け方の東の空で、金星に次いで明るく見られる惑星で、明るさはー2.0等前後で輝いています。天体望遠鏡で見ると、大赤斑や表面の縞模様が見られます。

土星

明け方の空に見えるようになってきた土星は、0.9~0.8等級の明るさで輝いており、天体望遠鏡では環や本体の縞模様も見ることができます。

今までは、観測には適しませんでしたが、いよいよ観測可能な時期となってまいりましたので、注目して見ましょう。

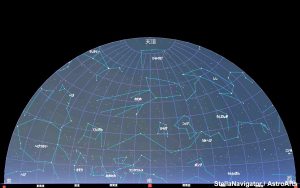

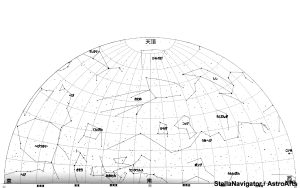

5月の星空

5月の星空は春の星座でいっぱいです。

先月のコラムで北斗七星から春の大曲線を描き、うしかい座のアークトゥルス及びおとめ座のスピカをみつける説明をしましたが、そのほかにも多くの星座が見られます。かに座、うみへび座、ポンプ座、コップ座、かみのけ座などをさがして楽しみましょう。

5月の天文情報

(月齢は正午の値)

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

|---|---|---|---|

| 1 | 日 | 0.3 | 新月 金星と木星が最接近(明け方) |

| 2 | 月 | 1.3 | 八十八夜 細い月と水星が接近 |

| 3 | 火 | 2.3 | 憲法記念日 |

| 4 | 水 | 3.3 | みどりの日 |

| 5 | 木 | 4.3 | こどもの日 立夏(二十四節気) 月の距離が最遠 |

| 6 | 金 | 5.3 | 月の赤緯が最北 みずがめ座η流星群の極大 |

| 7 | 土 | 6.3 | |

| 8 | 日 | 7.3 | 月面X(エックス)が見られる |

| 9 | 月 | 8.3 | 上弦の月 |

| 10 | 火 | 9.3 | |

| 11 | 水 | 10.3 | |

| 12 | 木 | 11.3 | |

| 13 | 金 | 12.3 | 月が天の赤道を通過、南半球へ |

| 14 | 土 | 13.3 | |

| 15 | 日 | 14.3 | てんびん座α星の星食 |

| 16 | 月 | 15.3 | 満月(フラワームーン) |

| 17 | 火 | 16.3 | さそり座δ星の星食 |

| 18 | 水 | 17.3 | 月の距離が最近 |

| 19 | 木 | 18.3 | 月の赤緯が最南 |

| 20 | 金 | 19.3 | |

| 21 | 土 | 20.3 | 小満(二十四節気) 土星が西矩 |

| 22 | 日 | 21.3 | 月が土星に最接近 |

| 23 | 月 | 22.3 | 下弦の月 |

| 24 | 火 | 23.3 | |

| 25 | 水 | 24.3 | 月と火,木星が接近(明け方) 月が天の赤道を通過,北半球へ |

| 26 | 木 | 25,3 | |

| 27 | 金 | 26.3 | 月と金星の最接近(沖縄地方などで金星食) |

| 28 | 土 | 27.3 | 細い月に金星、水星が接近(明け方) |

| 29 | 日 | 28.3 | 火星と木星が最接近 |

| 30 | 月 | 29.3 | 新月 |

| 31 | 火 | 0.6 |

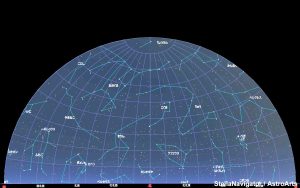

5月の星空案内図

南の星空

田中千秋(たなかちあき) 男 1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、足立区にあるギャラクシティまるちたいけんドーム(プラネタリウム)で星空の案内を行うほか、各地で天文に関する講演会や星空観察会を催している。

さらに、仲間と共同で運営している神津牧場天文台(群馬県下仁田町)では副台長を務めている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。 茨城県龍ヶ崎市在住。