ちあきの星空コラム

第260回 すばる食を見る (2025/03/03)

すばる食(プレアデス食)

冬の星座おうし座の中にある「すばる」(プレアデス星団)が月に隠される「すばる食」という現象が見られます。

今年中に見られるすばる食は、3月5日、8月17日、11月6日それに12月31日と4回あります。特に3月5日と8月17日の食では月齢や月の経路などからお勧めする条件の良い食となります。

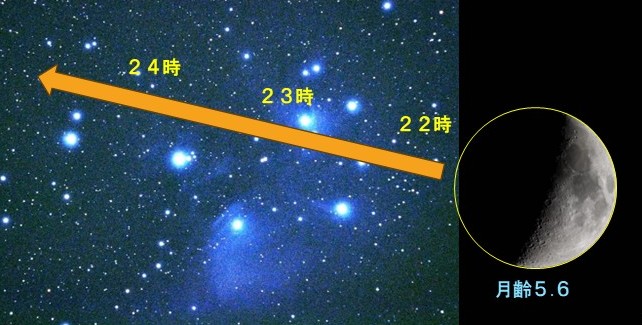

3月5日の食では、すばるの中心部を月が通過していきますので、星々が次々と月に隠されていく現象が、22時から24時頃までの間に見られます。

肉眼では月の明るい光の影響ですばるの星々が見えにくいので、双眼鏡か天体望遠鏡の使用をおすすめします。6~8倍程度の双眼鏡(双眼鏡の表記が6×30、8×40あるいは7×50など)が低倍率の上に対物レンズの口径が大きくて明るく見え、視野内の対象物の揺れが少なく手持ちで観察するときにも見やすいといえます。もしお持ちの双眼鏡の倍率が20~30倍などと高い場合は、必ず三脚に取り付けて視野内の天体が揺れないようにして見るようにしましょう。

天体望遠鏡では、低倍率となる接眼レンズを使用し、20~40倍程度で観察するといいでしょう。時間の経過と共に、星が月に隠される現象(潜入といいます)、そして月の反対側から出現する様子を観察すると、天体の運行を目の当たりに見る臨場感から感動すること間違いありません。

すばるは、写真で見てわかるようにたくさんの星の集団から、星々が次々と潜入していく様子を見ることができますからぜひチャンスを逃がさずに観察することをおすすめします。

矢じるしの方向に月が進みます。22時から24時まで観察するとプレアデス星団は多くの星で構成されていますので、次々と星が月に隠される瞬間を見ることができます。

土星の環の消失

土星は、惑星の中でも環の存在から最も特徴的で感動を覚える姿で見えるといえますが、今年の3月24日には環を真横から見ている状態になることから、環が全く見えなくなってしまいます。

土星が太陽の周りを公転している周期は、約30年でその環が公転軸に対して傾きを持っており、地球から見ると環が大きく開いて見える年もありますし、逆に環を真横から見るときもあって、真横から見た場合は、まるで消失したように見られることから大きな天体望遠鏡を使っても環の存在を確認できなくなるのです。

3月12日には土星は地球から見て太陽の方向に見える位置関係となり、このような並びになることを合(ごう)といいますが、その後の3月24日の環の消失の日も太陽に近い位置に見られるため実際には観察はむずかしいといえます。

その後、5月7日には太陽の光が土星の環の真横から照らすことになるため、この日にも環が消失したように見られるのではないかと予想されています。この日は、太陽の方向からやや離れた位置に見られ、明け方の東の空の中で確認できるかもしれません。

なお、今年の秋になれば、土星はうお座あたりに存在しますが、夕方の空に見られるようになりますので、土星を眺めやすくなります。この時期も土星の環はとても細く見えるため、小型の天体望遠鏡では環が見えにくくなっています。環を持ったユーモラスな姿に見えないことが残念ともいえますが、今年の土星は例年の土星の姿と異なることから、これはこれで今年中に一度は見てみたいものです。

3月の惑星

水星

3月8日に東方最大離角となり、夕方の西の空にマイナス(-)1等級の明るさで輝いて見えます。3月上旬から月半ばころまでが、観察に適しています。

(明るさ-1.0~3.4等級)

金星

宵の明星として、日没直後の西の低空に輝いていますが、23日には内合を迎えますので、中旬から下旬にかけては観察不適といえます。

4月以降には明けの明星として明け方の東の空に輝くようになります。

(明るさ-4.8~-4.2等級)

火星

1月12日に地球に最接近しましたので、3月になっても天頂付近で明るく輝いて見えます。

ふたご座の1等星ポルックスに近い位置にあり、色が他の星よりも赤く見えるためにすぐに見つけることができることでしょう。

(明るさ-0.3~0.4等級)

木星

夕方の西の空で明るく輝いています。付近にはおうし座の1等星アルデバランやすばる(プレアデス星団)も輝いていますから、すぐにみつけることができます。

(-2.2~-2.0等級)

土星

日没時には西の空に見ることができますが、高度が低く、よほど低空まで晴れたチャンスでないと見ることはできません。3月12日に合。3月24日には環の消失が見られますが、実際は太陽の方向に近い位置で観察はむずかしいことになります。

(1.1~1.2等級)

3月の天文情報

(月齢は正午の値)

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

| 1 | 土 | 1.1 | 夕方、細い月と水星が接近 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 2 | 日 | 2.1 | 夕方、細い月と金星が接近並んで見られる 月の距離が最近 |

| 3 | 月 | 3.1 | |

| 4 | 火 | 4.1 | |

| 5 | 水 | 5.1 | 啓蟄(二十四節気) プレアデス星団の食 |

| 6 | 木 | 6.1 | 月と木星が接近 |

| 7 | 金 | 7.1 | 上弦の月 |

| 8 | 土 | 8.1 | 月と火星が並ぶ 水星が東方最大離角 |

| 9 | 日 | 9.1 | 月が火星に最接近 |

| 10 | 月 | 10.1 | |

| 11 | 火 | 11.1 | |

| 12 | 水 | 12.1 | |

| 13 | 木 | 13.1 | |

| 14 | 金 | 14.1 | 満月(ワームムーン) |

| 15 | 土 | 15.1 | 月が天の赤道を通過、南半球へ |

| 16 | 日 | 16.1 | |

| 17 | 月 | 17.1 | |

| 18 | 火 | 18.1 | 月の距離が最遠 |

| 19 | 水 | 19.1 | |

| 20 | 木 | 20.1 | 春分の日 春分(二十四節気) |

| 21 | 金 | 21.1 | |

| 22 | 土 | 22.1 | 下弦の月 月の赤緯が最南 |

| 23 | 日 | 23.1 | |

| 24 | 月 | 24.1 | 土星の環の消失 |

| 25 | 火 | 25.1 | |

| 26 | 水 | 26.1 | |

| 27 | 木 | 27.1 | |

| 28 | 金 | 28.1 | 月が土星に最接近 |

| 29 | 土 | 29.1 | 新月 月が金星に最接近 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 30 | 日 | 0.7 | 月の距離が最近 |

| 31 | 月 | 1.7 |

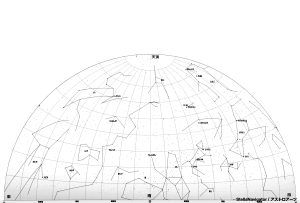

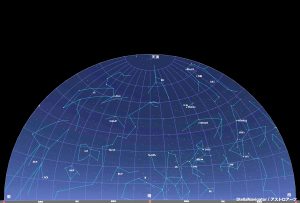

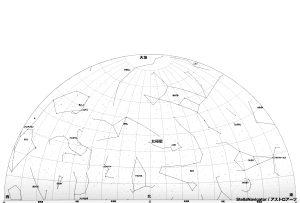

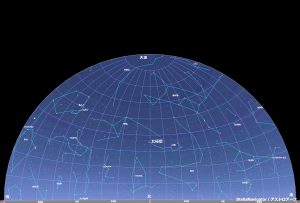

3月の星空案内図

南の星空

北の星空

本コラムの中で使用する星図は、㈱アストロアーツの許諾を受け、天文ソフト「ステラナビゲータ12」を使用しています。

星図をクリックすると大きい星図になりますので、プリントアウトして星座さがしに活用しましょう。

田中千秋(たなかちあき) 男 1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、足立区にあるギャラクシティまるちたいけんドーム(プラネタリウム)で星空の案内を行うほか、各地で天文に関する講演会や星空観察会を催している。

さらに、仲間と共同で運営している神津牧場天文台(群馬県下仁田町)では天文台長を務めている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。 茨城県龍ヶ崎市在住。