ちあきの星空コラム

第261回 ミニマムムーン (2025/04/01)

満月が小さく見える(ミニマムムーン)

今月は4月13日が満月です。4月の満月はピンクムーンとも呼ばれていますが、今年の4月の満月は1年を通して最も小さく見える満月であることからミニマムムーンとも呼ばれます。

小さく見える理由は、地球の周りを公転している月の軌道が楕円形をしており、いつも一定の大きさに見えているわけではなく、地球から見て1年間の中で最も遠ざかっているときの満月が小さく見える月、「ミニマムムーン」。逆に最も近づいているときに見られる満月が大きく見える「スーパームーン」と呼ばれているのです。

スーパームーンは11月5日の満月がこれに相当します。

このミニマムムーン、スーパームーンという言葉は、実は天文用語としての定義はなく、通称なのですが、地球と月が1年のうちで最も遠ざかり(近づき)、通常よりも小さく(大きく)、見える満月として、親しみをもってそのように呼ばれているのです。

この名称はアメリカの先住民がもともとは使っていたもので、日々の生活で農業や漁業、狩猟などの時期の目安を把握するために名付けられたものです。

最近では日本をはじめ、多くの国でこの呼び名が浸透しつつあるようです。

<各月の月の呼び名>

(下線を引いた「の月」は各月とも共通)

| 1月 | ウルフムーン(狼が遠吠えをするころ)の月 |

| 2月 | スノームーン(雪に覆われるころ) |

| 3月 | ワームムーン(ミミズが地上に顔を出すころ) |

| 4月 | ピンクムーン(クサキョウチクトウがピンクの花を咲かせるころ) |

| 5月 | フラワームーン(花々が咲き乱れるころ) |

| 6月 | ストロベリームーン(アメリカではイチゴ収穫の最盛期のころ) |

| 7月 | バックムーン(雄鹿の角に枝角が生えていくるころ) |

| 8月 | スタージョンムーン(チョウザメ漁がさかんなころ) |

| 9月 | ハーベストムーン(農作物の収穫期のころ) |

| 10月 | ハンターズムーン(狩猟家・猟師が猟を始めるころ) |

| 11月 | ビーバームーン(毛皮を得るため、ビーバーの捕獲をするころ) |

| 12月 | コールドムーン(寒さが厳しいころ) |

金星が最大光度(夜明け前)

3月上旬まで、夕方の西の空に見られていた金星は、夕方の空から姿を消しましたが、4月は夜明け前の東の空に楽しむことができます。

天体望遠鏡では三日月状の細い、欠けた月のような姿に見えますが、4月27日には最大光度を迎え、-(マイナス)4.8等級のとても明るい輝きで私たちの目を楽しませてくれます。

また、4月25日には金星の近くに見られる土星と共に、細い姿の月が接近して見られます。

その月は、26日には金星と土星からはやや遠ざかりますが、水星に接近している様子も見ることができます。

早起きしてたしかめられるといいですね。

4月の惑星

水星

4月22日に西方最大離角をむかえます。明け方の東の空で観察好機をむかえます。

(明るさ3.0~0.0等級)

金星

先月、宵の明星として見ていた金星は、4月には明けの明星として東の空に見えます。4月27日に最大光度をむかえます。他の星よりも明るく、夜明けとともに他の星が見えなくなってきても金星だけは煌々と輝いて見えます。

(明るさ-4.3~-4.7等級)

火星

ふたご座からかに座へ移動していきますが、赤く輝く火星の姿は印象的です。

1月12日に地球に最接近しましたので、3月になっても天頂付近で明るく輝いて見えます。

ふたご座の1等星ポルックスに近い位置にあり、色が他の星よりも赤く見えるためにすぐに見つけることができることでしょう。

(明るさ0.4~0.9等級)

木星

日没後の西の空に明るく輝いているのが木星です。近くにおうし座の1等星アルデバランが輝いていますが、木星の明るさの方が圧倒的に明るく、一番星としてみつけることができるでしょう。

(-2.0~-1.8等級)

土星

夜明け前に東の空に見ることができます。

環は細く見えますが、低空で気流の悪い中での天体望遠鏡での観察では環が確認できないかもしれません。実際は太陽の方向に近い位置での観察となりますから、天体望遠鏡を使う場合は誤って太陽を視野に入れないよう、十分注意してください。

(1.2~1.2等級)

4月の天文情報

(月齢は正午の値)

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

|---|---|---|---|

| 1 | 火 | 2.7 | 細い月とプレアデス星団が並ぶ(夕方) |

| 2 | 水 | 3.7 | |

| 3 | 木 | 4.7 | 月と木星が接近 |

| 4 | 金 | 5.7 | 清明(二十四節気) 月の赤緯が最北 |

| 5 | 土 | 6.7 | 上弦の月 月面Xが見られる 月と火星が接近 |

| 6 | 日 | 7.7 | |

| 7 | 月 | 8.7 | |

| 8 | 火 | 9.7 | |

| 9 | 水 | 10.7 | |

| 10 | 木 | 11.7 | |

| 11 | 金 | 12.7 | 月が天の赤道を通過、南半球へ |

| 12 | 土 | 13.7 | |

| 13 | 日 | 14.7 | 満月(ピンクムーン) 本年最小の満月(ミニマムムーン) |

| 14 | 月 | 15.7 | 月の距離が最遠 |

| 15 | 火 | 16.7 | |

| 16 | 水 | 17.7 | |

| 17 | 木 | 18.7 | |

| 18 | 金 | 19.7 | 月の赤緯が最南 |

| 19 | 土 | 20.7 | |

| 20 | 日 | 21.7 | 穀雨(二十四節気) |

| 21 | 月 | 22.7 | 下弦の月 |

| 22 | 火 | 23.7 | 水星が西方最大離角 |

| 23 | 水 | 24.7 | |

| 24 | 木 | 25.7 | |

| 25 | 金 | 26.7 | 月と金星、土星が接近 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 26 | 土 | 27.7 | 月と水星が接近(明け方日の出前) |

| 27 | 日 | 28.7 | 金星が最大光度 |

| 28 | 月 | 0.3 | 新月 月の距離が最近 |

| 29 | 火 | 1.3 | 昭和の日 |

| 30 | 水 | 2.3 | 月と木星が並ぶ(夕方) |

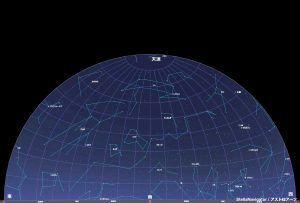

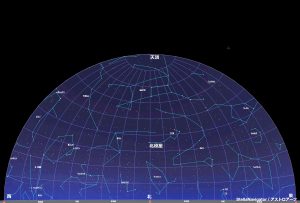

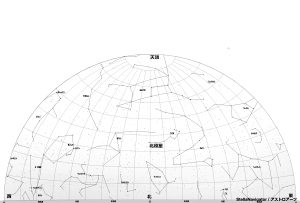

4月の星空案内図

南の星空

北の星空

本コラムの中で使用する星図は、㈱アストロアーツの許諾を受け、天文ソフト「ステラナビゲータ12」を使用しています。

星図をクリックすると大きい星図になりますので、プリントアウトして星座さがしに活用しましょう。

田中千秋(たなかちあき) 男 1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、足立区にあるギャラクシティまるちたいけんドーム(プラネタリウム)で星空の案内を行うほか、各地で天文に関する講演会や星空観察会を催している。

さらに、仲間と共同で運営している神津牧場天文台(群馬県下仁田町)では天文台長を務めている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。 茨城県龍ヶ崎市在住。