ちあきの星空コラム

第264回 夏空に輝く星 (2025/07/01)

七夕の星をみつける

夏がやってまいりました。梅雨が明けたら星空を眺めましょう。

7月7日は七夕まつりですね。七夕の織姫星と彦星はちょうど見ごろになるのでしょうか?

夏の代表的な星の配列、夏の大三角の中に七夕の星はあります。

実は、夏の大三角を構成する3つの1等星のうち、ふたつが七夕の星にあたります。

夏の大三角のうちのこと座のベガが織姫星、わし座のアルタイルが彦星に相当します。大三角のもうひとつの星は、はくちょう座のデネブで、これは七夕の星ではありません。デネブは天の川の中で輝いています。それぞれの星の位置は下の写真でご確認ください。

七夕の日に限らず、今年の夏には七夕の星を含めて夏の星空を何度も見られるような良いお天気が続くといいですね。

さらに光害の少ないところで星空を眺めると、ふたつの星の間に天の川の淡い流れが見られます。注目して眺めてみましょう。

七夕の日はいつなのか?

古くから言い伝えられてきた七夕伝説の中の7月7日は、暦でいうと、旧暦(明治の初めまで採用されていた暦)の7月7日が七夕の日でした。現在の暦(新暦)では7月7日が1か月くらい早い時期にやってまいります。

したがって、現在では7月7日は梅雨明け少し前となることが多く、残念ながら星空が望めないことが多くあるのです。

7月7日に見られなかったときは、「それでおしまい」ということではなく、全国各地の七夕まつりの日程を見てみると、月おくれの日程でやっているところも多いのです。月おくれの七夕とは、七夕の日のひと月後の8月7日を七夕の日としておまつりするということなのですが、子供たちもその時期になると夏休みの期間ですし、おまつりを楽しむという面からすれば月おくれの方がお天気も良さそうで、歓迎されているのでしょうね。

さらに、8月1日から7日までの1週間は、国立天文台の提唱するスターウィークでもありますので、星空を見上げるチャンスともいえます。

次に旧暦のお話をしますと、その昔、七夕伝説が語られ、おまつりとしてこの行事を大切にしていた昔には、暦は旧暦を使っていましたから現在の7月7日とは日付がちがい、今年は旧暦7月7日は、8月29日に相当し、この旧暦の七夕を「伝統的七夕」と呼んで大切に伝統を守っている人たちもいます。この日も七夕の星を見るチャンスとするならば、7月7日と、8月7日とそれに8月29日の3回、七夕を祝うこともできますし、星空を仰ぎ見るチャンスとすることができます。

3回のチャンスがあればいずれかの日に七夕の星が見られることでしょう。

七夕を楽しんでくださいね。

天の川と共にきらめく夏の星座

天の川付近で輝く夏の大三角は、夏の代表的な星座(こと座、わし座、はくちょう座)をみつけるためにとても大事な星さがしの対象となる星ですが、この3星座以外の星座はどのようにさがすといいのでしょうか?

天の川の見える地域であれば、夏の大三角の中のこと座のベガが天頂付近に輝きますので、そこから天の中を南へたどっていくと、みなみの地平線付近は天の川がさらに濃くなり、いて座とさそり座をみつけることができます。

さそり座とわし座の間にはへびつかい座がみつかり、さらに高い位置にヘルクレス座をみつけることができます。

天の川が見える地域も見えない地域も星座さがしには星座早見盤か星図を利用して、方位を合わせて星図の星と空の星を同定していくことになります。

星座をみつける行為は、ある種、さがしている本人から見ると新たな発見でもあり、大きな楽しみともいえます。

晴れて澄んだ夜空の見られる夜には、ぜひ星座さがしにチャレンジしてみましょう。

7月の惑星

水星

7月4日に東方最大離角となり、夕方の西の空にその輝きをみつけることができます。

中旬以降は高度がさがり、見えにくくなって観測には向きません。

(明るさ0.2~5.3等級)

金星

明けの明星として、夜明け前の空に輝いています。

6月1日の西方最大離角時以降はだんだんと高度をさげてきていますが、7月中は明け方の空で観測好機といえます。7月14日前後にはおうし座のヒヤデス星団の近くを通過していきます。

(明るさ-4.2~-4.0等級)

火星

夕空の中、赤く輝いています。星座でいうとしし座の中を移動しています。1月12日の最接近の時から見るとずいぶん暗くなりましたし、天体望遠鏡を使って観測しても小さく見えます。

(明るさ1.5~1.6等級)

木星

6月25日に合を迎えたばかりで、位置的に太陽に近く観測には適していません。

(-1.7~-1.8等級)

土星

うお座の中にあり、深夜から明け方まで観測が可能です。ただし、環をほぼ真横から見ている状態なので、環が広がりを見せてくれるようになる来年までは、ちょっと見劣りするように感じるかもしれません。(1.1~1.0等級)

7月の天文情報

(月齢は正午の値)

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

| 1 | 火 | 5.7 | |

| 2 | 水 | 6.7 | 月が天の赤道を通過、南半球へ |

| 3 | 木 | 7.7 | 上弦の月 |

| 4 | 金 | 8.7 | 地球が遠日点通過 水星が東方最大離角 |

| 5 | 土 | 9.7 | 金星とプレアデス星団が最接近 月の距離が最遠 |

| 6 | 日 | 10.7 | |

| 7 | 月 | 11.7 | 小暑(二十四節気) 七夕 |

| 8 | 火 | 12.7 | |

| 9 | 水 | 13.7 | 月の赤緯が最南 |

| 10 | 木 | 14.7 | |

| 11 | 金 | 15.7 | 満月(バックムーン) |

| 12 | 土 | 16.7 | とヒヤデス星団が最接近 |

| 13 | 日 | 17.7 | |

| 14 | 月 | 18.7 | 金星がアルデバランに最接近 |

| 15 | 火 | 19.7 | |

| 16 | 水 | 20.7 | 月と土星が最接近 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 17 | 木 | 21.7 | |

| 18 | 金 | 22.7 | 下弦の月 |

| 19 | 土 | 23.7 | 夏の土用 |

| 20 | 日 | 24.7 | 月の距離が最近 |

| 21 | 月 | 25.7 | 海の日 |

| 22 | 火 | 26.7 | 大暑(二十四節気) 明け方月と金星が並ぶ |

| 23 | 水 | 27.7 | 明け方細い月と木星が並ぶ |

| 24 | 木 | 28.7 | |

| 25 | 金 | 0.3 | 新月 |

| 26 | 土 | 1.3 | |

| 27 | 日 | 2.3 | |

| 28 | 月 | 3.3 | 夕方細い月と火星が接近 |

| 29 | 火 | 4.3 | |

| 30 | 水 | 5.3 | みずがめ座δ流星群が極大 やぎ座α流星群が極大 |

| 31 | 木 | 6.3 |

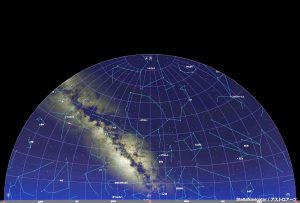

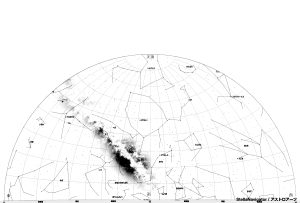

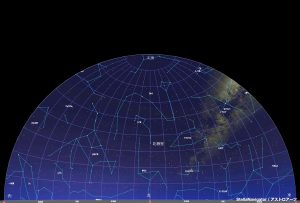

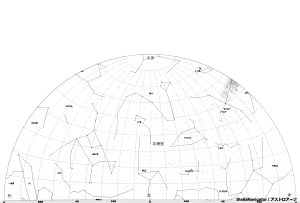

7月の星空案内図

南の星空

北の星空

本コラムの中で使用する星図は、㈱アストロアーツの許諾を受け、天文ソフト「ステラナビゲータ12」を使用しています。

星図をクリックすると大きい星図になりますので、プリントアウトして星座さがしに活用しましょう。

田中千秋(たなかちあき) 男 1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、足立区にあるギャラクシティまるちたいけんドーム(プラネタリウム)で星空の案内を行うほか、各地で天文に関する講演会や星空観察会を催している。

さらに、仲間と共同で運営している神津牧場天文台(群馬県下仁田町)では天文台長を務めている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。 茨城県龍ヶ崎市在住。