ちあきの星空コラム

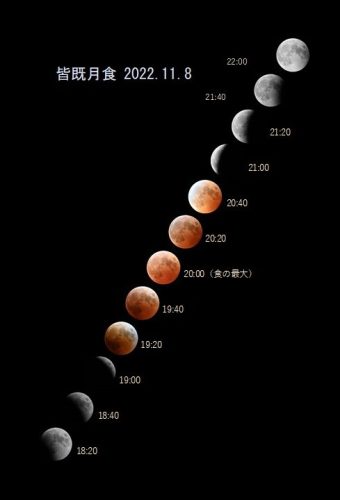

第266回 皆既月食が見られる (2025/09/01)

皆既月食9月8日未明のころ

9月8日(月曜日)には皆既月食が見られます。

部分月食の開始時刻が午前1時27分、皆既月食が2時31分から3時53分、部分月食の終了が4時56分の予定です。

深夜から早朝にかけて見られる長い現象ですから、全過程を見るのが大変な方は、皆既月食中の様子をご覧になるだけに止めれば、無理なく観察を楽しめるのではないでしょうか。

最初から終わりまでの全経過を説明しましょう。

まず、満月の月がだんだんと地球の影に入り、月が欠けていく様子を見ることができます。この過程は部分月食と呼びますが、部分月食の始まりは1時27分の予定です。

まず、部分月食により、月が欠けていく様子が見られます。

その後、月全体が地球の影に入ってしまう状態となりますが、これを皆既月食といい、2時31分から3時53分まで、比較的長時間にわたり、皆既月食を観察できます。

皆既月食中の月は地球の影に入ってしまったからといって真っ暗になるのではなく、写真で示しているようにいわゆる赤銅色(しゃくどういろ)の月となります。これらは肉眼で観察できます。

皆既月食中の月の色及び濃さは現象の起きるたびに異なり、比較的明るく見えることもあれば、とても暗く感じることもあります。

観察の方法は目で見て、その印象、特に色や明るさなどをメモするといいでしょう。

皆既月食が終わると、3時53分から4時56分にかけて部分月食となり、4時56分の月食の終了によって、通常の明るい満月に戻りますが、その時点で月の高度は10度未満の低空に位置しますので、西南西の方位が開けた場所でないと見られないかもしれません。

写真に撮るときは、ズームレンズなどでなるべく月が大きく撮れるように工夫して撮影するといいでしょう。

皆既月食中の月の色を表現するのは、露出の加減が必要で、いろんな露出時間で撮影して、画像をモニターで確認しながら確認してください。

また、スケッチでは、部分月食の進行の様子(欠け具合)をスケッチ用紙に鉛筆で描き、皆既月食中は、その色に着目しながら色鉛筆などでカラースケッチを描いてみましょう。

9月8日の皆既月食の経過

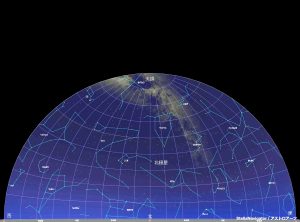

皆既月食中に星座と土星を観察

満月の夜は月明かりがとても明るく、星を見るのには適さない日とされていますが、皆既月食中の約1時間は、月明かりが消えますので星の見え方が改善され、暗い星まで見えるようになります。

光害の少ない郊外地や海、山などでは、月明かりが消えることで天の川を見ることができます。

皆既月食を観察するとともに星空を観察し、星座さがしなどを楽しむのはいかがでしょうか。

星図や星座早見盤と懐中電灯を用意し、星空を眺め星座ウォッチングを楽しみましょう。

この日は、月のそばには土星も見られますので、天体望遠鏡をお持ちであれば、土星も観察するといいでしょう。

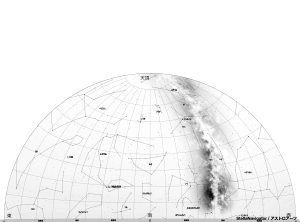

秋の星座

夏休みだった8月には、星空の中で夏の大三角をみつけたことと思いますが、秋の空ではペガスス座の中に見られる秋の四辺形をさがしましょう。

また、みなみの空には1等星のみなみのうお座のフォーマルハウトをさがしてみましょう。

秋の星座をみつけるには、星座早見盤を活用して秋の四辺形とフォーマルハウトで位置を確認しながらやぎ座、みずがめ座それに土星の位置しているうお座などをさがしてみましょう。さらに、北寄りの空にはWの形に見えるカシオペヤ座をさがしてみましょう。

空気の澄んだ秋の空の中で、星座さがしを楽しみましょう。

9月の惑星

水星

9月13日に外合となり、太陽の方向に位置しますので、見ることができません。

金星

明けの明星として、日の出の直前に見ることができます。

東天の夜が明けてくる頃に、明るく輝いて地平線から姿をあらわします。

(明るさ-3.9~-3.9等級)

火星

夕空の西の低空にあり、西の空が開けていないと見ることができません。

おとめ座の中にあります。

(明るさ1.6~1.6等級)

木星

深夜に東の空から昇ってきますので、それ以降、夜明けまで観測が可能です。

(-1.8~-2.0等級)

土星

夕空では、東の空に見えます。一晩中、観測が可能です。

今年の土星は環を横から見る位置関係になっていますので、天体望遠鏡で見ると環は細い線のように見えます。

(0.7~0.7等級)

9月の天文情報

(月齢は正午の値)

| 日 | 曜日 | 月齢 | 天文現象など |

| 1 | 月 | 8.9 | 金星とプレセぺ星団が接近 |

| 2 | 火 | 9.9 | 月の赤緯が最南 |

| 3 | 水 | 10.9 | |

| 4 | 木 | 11.9 | |

| 5 | 金 | 12.9 | |

| 6 | 土 | 13.9 | |

| 7 | 日 | 14.9 | 白露(二十四節気) |

| 8 | 月 | 15.9 | 満月(コーンムーン) 皆既月食 |

| 9 | 火 | 16.9 | 月が天の赤道を通過、北半球へ |

| 10 | 水 | 17.9 | 月の距離が最近 |

| 11 | 木 | 18.9 | |

| 12 | 金 | 19.9 | 月とプレアデス星団が大接近 |

| 13 | 土 | 20.9 | |

| 14 | 日 | 21.9 | 下弦の月 |

| 15 | 月 | 22.9 | 敬老の日 月の赤緯が最北 |

| 16 | 火 | 23.9 | 月が木星に最接近 |

| 17 | 水 | 24.9 | |

| 18 | 木 | 25.9 | 細い月とプレセぺ星団が最接近 |

| 19 | 金 | 26.9 | |

| 20 | 土 | 27.9 | 明け方細い月と金星が接近 |

| 21 | 日 | 28.9 | |

| 22 | 月 | 0.3 | 新月 月が天の赤道を通過南半球へ |

| 23 | 火 | 1.3 | 秋分の日 秋分(二十四節気) 新月 |

| 24 | 水 | 2.3 | 夕方細い月と火星が接近 |

| 25 | 木 | 3.3 | |

| 26 | 金 | 4.3 | 月の距離が最遠 |

| 27 | 土 | 5.3 | |

| 28 | 日 | 6.3 | |

| 29 | 月 | 7.3 | 月の赤緯が最南 月面Xが見える |

| 30 | 火 | 8.3 | 上弦の月 |

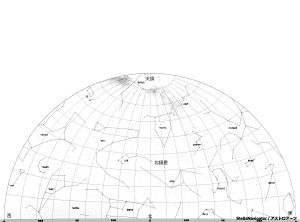

9月の星空案内図

南の星空

北の星空

本コラムの中で使用する星図は、㈱アストロアーツの許諾を受け、天文ソフト「ステラナビゲータ12」を使用しています。

星図をクリックすると大きい星図になりますので、プリントアウトして星座さがしに活用しましょう。

田中千秋(たなかちあき) 男 1953年大分県生まれ

子供の頃、オリオン座の日周運動に気がついたことから星に興味をもち、その後、中学生時代に天体望遠鏡を自作して天体観測や天体写真撮影を始め、以来、現在まで天体写真を継続して撮り続けている。

この間、各天文誌の天体写真コンテストに入選。天文雑誌での天体写真撮影の啓蒙記事を幾度も連載、また、天文雑誌「星ナビ」の前身である「スカイウオッチャー」誌でのフォトコンテストの選者もつとめた。

最近は、足立区にあるギャラクシティまるちたいけんドーム(プラネタリウム)で星空の案内を行うほか、各地で天文に関する講演会や星空観察会を催している。

さらに、仲間と共同で運営している神津牧場天文台(群馬県下仁田町)では天文台長を務めている。

主な著書に、「図説天体写真入門」、「図説天体望遠鏡入門」(いずれも立風書房刊)がある。 茨城県龍ヶ崎市在住。