|

第26回 バードウオッチング用の望遠鏡で星は見られる?

|

バードウオッチングには、双眼鏡のほかにフィールドスコープという望遠鏡を三脚に付けて使用しますが、この望遠鏡は、口径がおおよそ60ミリ〜80ミリくらい、倍率は20〜50倍程度で地上の鳥やその他の動物などを観察するのに適した望遠鏡といえます。

この望遠鏡で、天体観測はできないのでしょうかとの問い合わせがいくつかまいりました。フィールドスコープは、一流メーカー品の品物が多く出回っており、私も実はN社のもの(写真参照)を持っていますが、これで天体を観察したこともあり、案外使えるということも体感しています。

|

フィールドスコープ |

天体望遠鏡は、一般的な屈折式では、口径(対物レンズの直径)が80ミリ〜100ミリくらいで、天体観測に使用する倍率は25〜150倍程度です。

天体用にフィールドスコープは口径や倍率でやや劣っていますが、天体を観察することは充分できます。月面ではクレータをはっきり確認できますし、木星では4個のガリレオ衛星や表面の模様があることも確認できます。土星の輪ももちろん見ることができます。

このコラムの読者でフィールドスコープをお持ちの方は、手始めに、秋の星座の中にあるペルセウス座の二重星団やアンドロメダ銀河(M31)などをみつけてみましょう。夜半を過ぎればすばる(M45プレアデス星団)なども観察できます。これらの星雲星団は、25倍前後が適正倍率となります。

|

満月の写真(撮影 鴨川天体観測所 浦辺守)

(↑クリックすると拡大します)

|

月は、新月が9月4日なので、一番見やすい半月前後(9月9日から13日ころ)に観察してみるといいでしょう。

適正倍率は、30〜60倍程度です。月の模様で黒い部分(海とよばれる部分)にうさぎの形をみつけましょう。また、クレータがたくさん見られますので、月面図などと対照して有名なクレータを同定してみましょう。もし、クレータが見えなかったら、それはよほど性能が悪いスコープです。ただし、満月(9月18日)ではクレータは大変見づらくなりますから、いくら性能の良いスコープを使っても期待するほどのクレータ地形は確認できませんので、要注意です。

|

ということで、天体望遠鏡代わりにはフィールドスコープで代用し、もっと天体に興味がわいてきてからいよいよ天体望遠鏡を購入するといった入門の仕方があってもいいと思います。

秋の夜長の星座観察や望遠鏡を使った天体観測をぜひお楽しみいただきたいと思います。

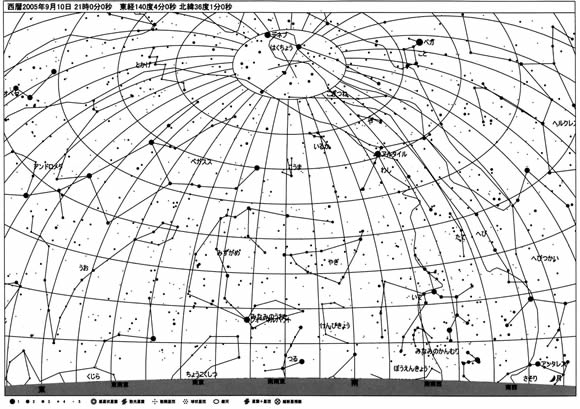

秋の星空

暑い夏が過ぎて、虫の鳴き声が心地いい季節がやってまいりました。空気の澄む秋の星空は、夏の名残の天の川が秋の星座のカシオペヤ座まで伸びているのが見られます。

といっても、つくばの市街地ではちょっと無理かもしれませんが、郊外まで出かけていけば天の川をはじめ、多くの星々に巡り会うことができます。

秋の星座には、みなみのうお座のフォーマルハウトしか1等星がありませんが、2等星や3等星を結んでかたちづくる星座のかたちには、ギリシャ神話に登場する神々の姿と星座絵とを照らし合わせて、古代のロマンに思いをはせる楽しみがあります。

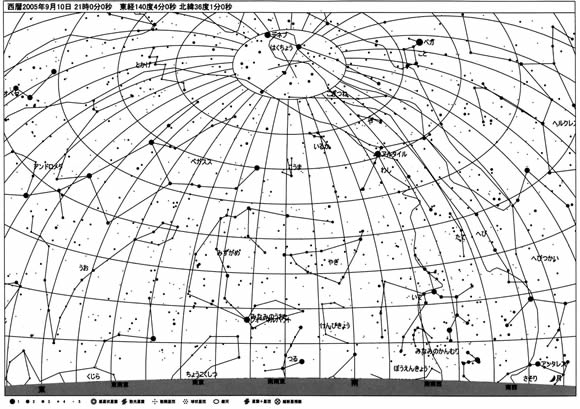

今月は、星図のほかに星座絵を入れた星図をいくつか見てもらいましょう。これらはいずれも(株)アストロアーツのステラナビゲータという天文シミュレーションソフトから引用し、加工したものですが、数ある天文ソフトの中でもこれは、私からも推奨できる秀作のソフトといえます。

|

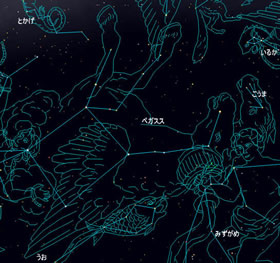

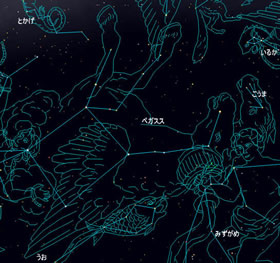

ペガスス座

天馬ペガサスは星座ではペガスス座と呼んでいます。空で見ると逆さまになって見えるので、みつけるにはコツがいります。最初に秋の四辺形をさがし、その一角から伸びる馬の首に相当する星の配列をみつけるといいでしょう。

|

アンドロメダ座

アンドロメダ座は、ペガススの四辺形の馬の首と対角線をなす一角の星から配列をみつけていきましょう。天の川の見えるような良環境の星空ではM31アンドロメダ銀河も肉眼でみつけることができます。

|

|

カシオペヤ座

夏の星座から北へ続く天の川の中にW字(またはM字)の形に配列された星がカシオペヤ座です。北極星をみつける目印に用いられる星座で北海道より北に行けば周極星として四季を通じて見ることができます。

|

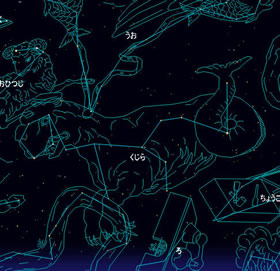

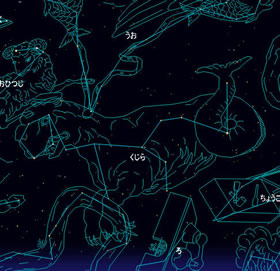

くじら座

ギリシャ神話の中で、アンドロメダ姫を食べようとした化け鯨の星座です。当時は地中海でまれに見られた鯨の巨大な姿に人々は恐れおののいていたのでしょう。この巨大な星座の形を明るい星からたどってみつけてみましょう。

|

9月の星座案内図

クリックすると、星図が変わります。

| |

この星図は、株式会社アストロアーツの天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータVer.7」から出力し、加工したものを使用しています。

|

2005年9月5日

|