| 第44回

春分

春分の日がやってくる

|

牛久沼に沈む夕日

春分、秋分の日では、太陽はほぼ真東から昇り、真西に沈むといわれています。朝日は冬には真東より南側から昇り、夏には北側から昇ります。夕日は冬には真西よりも南側に沈み、夏には北側へ沈みます。太陽の昇る位置や沈む位置が日々、変化するわけですが、では、筑波山から見て太陽が富士山に沈むのはいつごろの季節なのでしょうか?

|

3月に入ると、朝の日差しがまぶしく、太陽が高く昇るようになりますね。みなさまも1、2月の頃とは光の加減があきらかに違うことに気づかれていることでしょう。

さて、今年の春分は3月21日(水)となっていますが、春分の日とはどういう日なのでしょうか?一般には「一日の内で昼の長さと夜の長さが同じ」といったことがいわれていますが本当でしょうか?

天文学的に春分は「太陽の天球上の通り道である黄道と天の赤道が交わる春分点を太陽が通過するとき」なのですが、しかし、これではちょっとわかりにくいですよね。

これは、太陽を巡る地球の公転軌道と地球自身が自転している自転軸の角度が、ずれているために、地球上から見る太陽の高度角が一年をつうじて変化しているのです。

アフリカなどの赤道帯にいますと、太陽が真上に差しかかるときが春分と秋分のときなのです。冬至のときは南半球に、逆に夏至の時は北半球に太陽は差しかかって見えます。

|

|

日本は北半球の北緯35度前後の位置にありますので、夏至のときに太陽の高度角がもっとも高くなり、冬至のときは太陽が南中する正午のころでも低く見え、しかも寒いのです。こうした地球の自転軸の傾きのおかげで春夏秋冬という四季ができているということに感謝したいと思います。

日本では、春分のときを、春分の日として祝日に定めています。

では、昼の長さと夜の長さが一緒かというと、だいたい同じといえますが、天文学上の定義からにいえば昼の方が約14分、長くなっています。

これは地球大気により太陽が屈折現象によって少し浮き上がって見えることと、太陽面がわずかでも水平線上などに見えている間は、昼間に定義していることが原因なのです。 また、地球の公転が整数日でなく、端数がついているため、閏年をもうけていることはみなさんご存じのとおりですが、春分の日も3月20日になる年と3月21日になる年があります。

ちなみに来年は3月20日が春分の日の予定です。

|

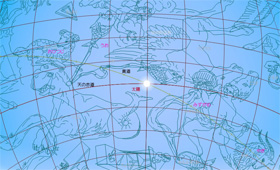

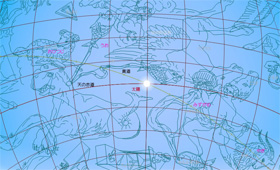

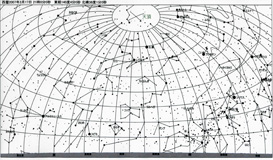

春分の日の太陽と星座の位置

太陽の通り道(黄道:こうどう)にあたる星座は黄道12星座と呼ばれ、星占いに用いられてきました。黄道と赤道の交わる点は二つあり、春分点と秋分点です。この図のように春分点に太陽が位置する日を国立天文台の発表から前年の2月に閣議決定に基づき官報告示されて、翌年の祝日である春分の日がカレンダーであらわされることになります。この図を見ますと春分点は、うお座にあることがわかりますね。 |

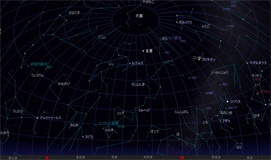

3月の星座案内(冬の星座と春の星座)

| 3月になりますと、冬の星座が西空に移動し、東の空からは春の星座たちが昇ってきます。夕方午後7時ころの空では冬の星座が天頂や南の空をかざっていますが、観察する午後9時頃の空ともなると春の星座が東の空から見えてきます。

春の星座の先頭バッターはかに座です。ふたご座のすぐ近くで、暗い星々で構成された星座ですが、月明かりのない夜にさがしましょう。かに座がみつかると、その中心部分に星団が見られます。M44プレセペ星団です。肉眼でもかすかに見えますが、双眼鏡を使えば確実に星団であることを確認できます。

ちょうどかにの腹部のところに位置するので、私はかにのお母さんが卵をいっぱいかかえた姿を想像します。みなさんもじっさいにかに座を見て、かにの姿を想像してみてください。

|

かに座の四角形

かに座は暗くてみつけにくい星座ですが、ふたご座としし座に挟まれた位置にあります。この写真は昨年の4月に撮影したもので、土星がかに座にあります。

|

|

かに座付近

今月は、土星がしし座にあり、その土星とふたご座のポルックスとの間を探してかに座とプレセペ星団をみつけましょう。双眼鏡を使えば肉眼以上に星団の姿が美しくはっきりと確認できます。 |

春の星座では、しし座、おとめ座、うしかい座、それに北斗七星を取り込んだおおぐま座などがポピュラーですが、今月は南の空に大きく、長いうみへび座をみつけましょう。

もちろん、いつものように、星図を参照しながら他の星座との位置関係を確認しながらうみへび座の頭部からみつけましょう。もっとも目立つ頭部は、星が数個寄り集まった感じで、案外みつけやすく、天高く昇っているかに座からまっすぐ南の方角へ目線を少し下げていくとみつかります。次には曲がりくねった胴体の星々を順番にみつけていきましょう。かなり長い星座だということが実感できると思います。

うみへびの胴体の中間部分あたりにはコップ座やカラス座が見られます。こうした星座もぜひ、みつけてみましょう。

|

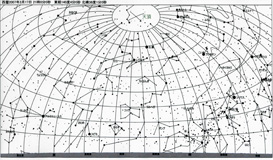

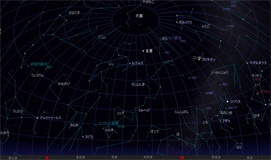

3月の星座案内図

白地星図 |

黒地星図 |

|

※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。

※この星図は、株式会社アストロアーツの天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータVer.7」から出力し、加工したものを使用しています。

|

双眼鏡がほしい(シリーズ4)

今月は読者の方が双眼鏡を買い求めるものとして、それぞれの機種によって天文用に向いているのか、あるいは不向きなのかといったことやおおよその値段などをお知らせします。

専門店に出向く

購入するときは、カタログを集めたり、その道の専門書を読むといったことも大切ですが、ショップに直接、出向いて現物を確認するといったことも手っ取り早く購入を決めるためには良いかもしれません。

双眼鏡に関する専門雑誌などはありませんが、天文ですと「星ナビ」や「天文ガイド」。バードウオッチングでは「BIRDER」があり、こうした月刊雑誌には専門店の広告が出ています。天文と鳥の雑誌なのに、ショップは光学専門店として両方の雑誌に登場しているところもあります。

しかも、東京ではその専門店が、秋葉原や水道橋付近に集中しているのです。つくば周辺に住んでいる読者の方々にとってはTXつくばエクスプレスで出かければ、割と近い場所ともいえますね。

ショップでのチェックなど

ショップでは、店員に自分の来店目的を事前に告げると、無駄なくアドバイスがいただけます。その日に買う意志がない場合は、「今日は近々、購入を予定したいので、事前に下調べに来た」とか「今日、購入したいと思っている」といったように、はっきり姿勢を表明し、さらに使用目的告げるといいと思います。

使用目的などは、「天文用に使用し星雲、星団が見たい。予算は4万円くらいで、持ち運びが容易で、防水性のものがほしい」といった具体の内容や、あるいは自分のごひいきのメーカーのものがほしいなどと、ご自分の考えていることを店員に告げて、お薦めの一台を選定してもらうといいでしょう。

また、見本品が並べられていますので、さわらせてもらい、外の景色などを見て、双眼鏡同士の性能比較をやってみましょう。また、併せてピント合わせや目幅の調節などがやりやすいかなどもチェックしましょう。

各双眼鏡の特徴や価格帯

| 倍率(×)

口径(mm) |

明るさ

(光明度) |

特徴など |

一般的な価格帯(円) |

| 8×21 |

6.9 |

このクラスの双眼鏡はコンパクトで持ち運びが簡単。スポーツからバードウオッチングまでいろんな用途に使われていますが、天体用には明るさが不足して適しません。 |

5,000〜

20,000 |

| 8×32 |

16 |

比較的軽量で、汎用性があり、いろんな用途に適していますが、天体用には口径が小さく明るさも不足していますので、これから購入するのであればお薦めできません。 |

10,000〜

50,000 |

| 8×42 |

28.1 |

口径42ミリクラスとなると明るさもあり、天体用のほか、汎用性にもすぐれ、人気のあるクラス・サイズといえます。天文用にも多く使われています。 |

15,000〜

60,000 |

| 7×50 |

50.4 |

ずばり天体観測用に多くのファンを持つクラスです。大きさは口径50ミリともなると、カバンにはちょっと入れにくい、かさばるサイズとなります。 |

15,000〜

80,000 |

| 10×50 |

25 |

7×50には明るさで劣りますが、倍率が高いだけに天体が大きく見え、迫力が増します。ただし、倍率が高い分だけ手持ち使用での安定性が悪くなります。 |

20,000〜

60,000 |

| 20×80 |

16 |

口径が大きく、倍率もあり、迫力のある1台。天体観測だけでなく、鳥や虫、植物などの自然観察にも三脚使用を前提に有効な1台です。 |

50,000〜

70,000 |

| 25×100 |

16 |

口径、倍率ともに申し分ないほどの迫力をもって天体観測に役立つ機種です。高価で、重いのが欠点です。明るさを重視した倍率14倍(明るさ51)のモデルもあります。 |

35,000〜

80,000 |

| 40×150 |

14.1 |

最大クラスの双眼鏡。価格も乗用車1台が買えるほど高価ですが、このクラスの双眼鏡で新彗星の発見が数々なされました。

明るい25倍のモデルもあります。 |

600,000〜

1,500,000 |

推薦機種

|

いろんな双眼鏡の中で、天体観測用の1台を求めるのであれば、ずばり7×50をお薦めします。7×50は、低倍率で対象を明るく見ることができ、手持ち双眼鏡としてはもっとも明るく、また、持ち運びもそう苦にならず、天体観測用双眼鏡のスタンダードといえます。

次に、バードウオッチングやその他の自然観察にも使い、なるべく小型のものを望む方には8×42をお薦めします。小型、軽量でかさばらないサイズですので、バッグなどにいつも入れて、自由に持ち運ぶことができます。もちろん、天体観測にも威力を発揮してくれますが、明るさや極限等級では7×50には及びません。

7×50などの手持ち双眼鏡をお持ちで、三脚固定用にもっと大きい機種を2台目として求めたい方には、20×80または25×100をお薦めします。三脚に据えて、じっくり星雲、星団などを楽しみたい方にお薦めです。

|

池谷・張彗星

双眼鏡では彗星や星雲のように、点像の星よりも面を持つ天体を見るときに威力を発揮します。大型の双眼鏡が彗星の捜索に多用されている理由はそうしたところからきています。明るい上に両目でのぞける利点があるため、淡い対象をはっきり見ることができます

|

お薦めできない双眼鏡

ディスカウントショップや通信販売で、驚異の120倍だとか高倍率ズーム式双眼鏡などが販売されていますが、かしこいこのコラムの読者はそうした双眼鏡には手を出さないことと思います。

高倍率は視野が狭い上に暗くてとても星などに適しているとはいえません。

また、ズーム式双眼鏡も星が細かな点像にならず、ややぼけたような像しか見せてくれません。私は双眼鏡を複数所有していますが、ズーム式はひとつも所有していません。参考までに!

お知らせ

先月もアナウンスしましたが、3月23日(金)から25日(日)まで、行われるPIE2007(フォト

イメージング エキスポ2007=カメラや写真用品の見本市=東京お台場のビックサイトで開催)が開催されます。カメラをはじめ、光学品、写真用品、映像用品などさまざまな関係用品が並ぶ中、社団法人日本望遠鏡工業会(JTBといいます)も天体望遠鏡や双眼鏡を出展いたします。多くの望遠鏡メーカーが出展しますので、製品を一度にたくさんチェックできるチャンスです。ぜひ、足を運んでいただきたいと思います。特に、3月24日(土)の午前11時45分から12時45分までの1時間、特設会場で私の講演も予定されています。講演内容は「望遠鏡による天体観測の楽しみ方」です。レベルアップ講座で、誰にでもわかりやすく天体望遠鏡や双眼鏡を使った星の楽しみ方を解説いたします。会場では講演終了時にぜひ、お声かけいただければ幸いです。よろしくお願いします。

|

PIE2006での講演の様子

昨年の講演の様子です。今年も有意義なお話しをしたいいと思います。

|

PIE望遠鏡コーナーの様子

(昨年のPIE2006)

大小の天体望遠鏡や双眼鏡が一同に並ぶこの催しは一年に一度、このイベントだけです。ぜひ、会場へ足をお運びください。 |

2007年3月6日 |