|

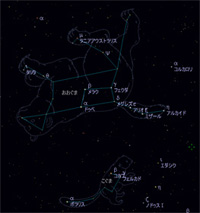

おおぐま座とこぐま座の星座絵

おおぐま座とこぐま座は、北天で仲良く天を巡っているように見えます。天の大神ゼウスのお妃のヘラは、ゼウスがこの母子を星座にしたことに腹を立て、北の空で一年中、沈むことなく空の中を回り続け、休めなくしたとも伝えられています。

おおぐま座(北斗七星)

北斗七星はおおぐまの後ろ半分の部位に相当します。北斗七星はわかってもおおぐま座全体の星々をみつけるのは一苦労ですが、星図(星座絵)とこの写真を見比べながらじっさいの空でさがしてみましょう。。 |

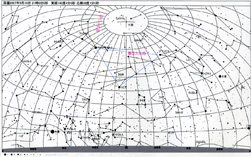

春に見られる北斗七星は冬のオリオン座とともに人々にもっとも知られている星です。

星の講演や講習会で、「みつけられる星座は?」との問いに対し、「北斗七星」という回答はつねに上位に入ります。それだけ知られている北斗七星は、春の空では天高く、北の空というよりは北天の高い位置に見ることができます。

北斗七星は、北極星をみつけるための星として、昔から多くの国、多くの人々に知られていました。星座でいうと北斗七星はおおぐま座の一部となっていて、ギリシャ神話では次のようなお話しがあります。

女神のアルテミスに仕えたニンフ(森や泉の妖精)だったカリストは、ある日、天の大神ゼウスに愛され、子供を身ごもってしまいました。そして男の子が誕生しアルカスと名付けました。そのことを知ったアルテミスはたいそう怒り、カリストを熊の姿に変えてしまったのです。それから15年ほどがたち、息子のアルカスはたくましい青年狩人に育ちました。あるとき、狩りに出かけると森の中で熊に出会いました。その熊は母親のカリストだったのです。熊はすぐに自分の息子だと気づき、近寄っていきましたが、襲いかかる熊だと思ったアルカスは、自分の母親だとも知らないで弓矢で射ようとしました。あまりにもむごい運命に、大神ゼウスはこの親子を天にあげ、おおぐま座とこぐま座として、星座にしたのだといわれています。

こぐま座のしっぽの先の2等星はポーラスター(北極星)として、四季をつうじてその星を見ることができます。 |