| 第52回

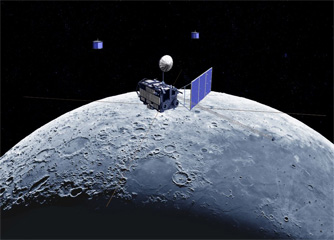

かぐやの活躍

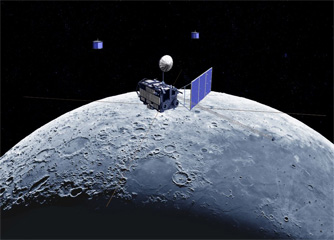

月周回衛星「かぐや」の活躍

提供 宇宙航空研究開発機構JAXA

かぐやはこれから約1年間、月の観測データを数多く地球に送信してくる予定ですが、特に映像はハイビジョンの美しい、今までに見たことのない月の映像を見せてくれることでしょう。月から昇る「地球の出」も見られるかもしれません。 |

今年9月14日に打ち上げられた日本の月周回衛星「かぐや」(JAXA 宇宙航空研究開発機構)のことは新聞やテレビの報道でみなさんもご存知のことと思いますが、そのかぐやは、月周回軌道に入った後、10月9日に地球と通信のリレーを役目とするリレー衛星を、また10月12日にはリレー衛星とともに位置の測定をおこなったり、月の重力場を測定するVRAD衛星の分離をおこないました。

JAXAではこれらの子衛星にそれぞれ愛称を命名しました。リレー衛星は「おきな」そしてVRAD衛星は「おうね」という愛称が与えられたふたつの子衛星は、親衛星であるかぐやとともに、それぞれの役目を順調にはたし、「月がどのように形成され、そして現在にいたっているか」といった月の起源と進化について科学的に解明することを目的として観測を行ないます。

観測期間は約1年間。15種類の観測装置を使って、今後、次々と最新データが地球に送られてくることが期待できます。

以前に大々的に月が観測されたのは、月着陸船を擁して人類が始めて月に降り立ったアメリカのアポロ計画でした。それから30数年が経過し、日本のロケットも月へ到達することができ、最新の観測装置を使って、月の地形表層の構造、元素や鉱物の分布そして地質や地球をとりまく環境など多くの未知なる月の科学の解明につながる結果を生み出すことでしょう。

今後、観測結果がJAXAを通じて順次発表されていくことを期待したいと思います。

突然肉眼彗星(ホームズ彗星の増光)

|

10月24日から25日にかけて、突然、ホームズ彗星が明るく見えるようになりました。それまで、17等級の明るさだったものが、一気に2等級まで明るくなったのです。

彗星の核がバーストを起こし、内部から多くの水蒸気やガスが飛び出しているのかもしれません。

結果として、この原稿を書いている11月初めまで、明るさは継続されています。

こんな突発的な明るさの変化があった天体を見るのは、私もこれまでの観測生活40年の中で初めてのこととなります。増光したホームズ彗星の姿が新聞各紙で報道されていましたので、このことをご存知の方も多いと思いますが、実際にその姿を見た方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか?

|

ペルセウス座の中で輝くホームズ彗星

|

このホームズ彗星のように、天体望遠鏡を使わずに肉眼で見ることができる彗星のことを肉眼彗星と呼んでいます。観測者だけでなく、一般の方々に見ていただける明るい彗星は、20世紀後半には、百武彗星やヘール・ボップ彗星などが登場しましたが、今回のホームズ彗星は突発的ではありますが、世の中の注目を集めました。。

実際に観測された方は、ペルセウス座の中に、星が1個余計に見えているといった感じでとらえられたことでしょうね。もし、双眼鏡を使って観測していれば、彗星の姿が点像でなく、面的に観測されたのではないでしょうか?

私も10月31日に鴨川天体観測所(千葉県鴨川市)で写真に写すことができましたのでご披露します。この写真は、口径128ミリ、焦点距離650ミリ(F5)の天体望遠鏡レンズにデジタル一眼レフカメラボディを装着して1分間露光により撮影したものです。

天体望遠鏡による眼視観測でも同様な姿に見えました。きっと11月になってもしばらくはこの明るさが継続されるのではないかと思い、期待しているところです。

皆さんもぜひ、注目してみてください。

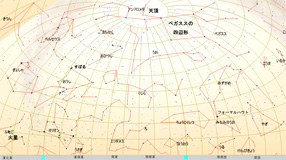

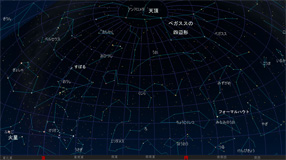

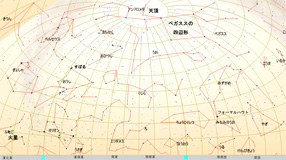

11月の星座案内

11月は晴天率も高くなり、星空は美しく見られますが、夜は寒さが身にしみる季節でもあります。防寒を十分に行なって秋の星座さがしをしましょう。

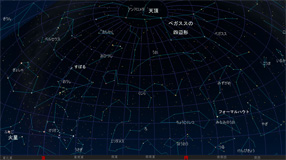

天頂から北の空に見られるペガスス座、アンドロメダ座、カシオペヤやペルセウス座は、比較的容易にその星座をみつけられるのですが、南の空のみずがめ座、うお座、くじら座などは大きくて目印になる星がみつけにくく、ちょっとさがすのに苦労します。

星図を星空にかざし、ペガスス座にある秋の四辺形との位置関係や1等星みなみのうお座のフォーマルハウトとの位置関係を見きわめながらみつけましょう。

11月の星座案内図

白地星図 |

黒地星図 |

|

※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。

※この星図は、(株)アストロアーツの天文シミュレーションソフトステラナビゲータVer.8から出力し、加工したものを使用しています。

|

天体望遠鏡がほしい(シリーズ第7回)

天体望遠鏡の架台(かだい)(経緯台(けいいだい)と赤道儀(せきどうぎ))

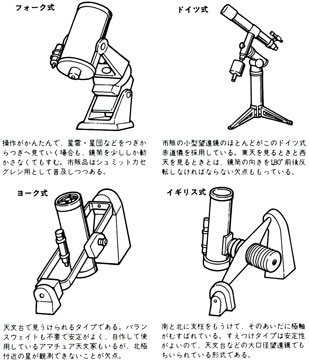

先月号までは、おもに光学系のことを解説してきましたが、今月は、鏡筒(きょうとう)(光学系部分)を載せて、あらゆる方角に向け、様々な天体を観測するための装置である架台部分について解説します。

架台には経緯台式と赤道儀式とがあります。

経緯台は測量器械などにも使われているタテとヨコに鏡筒を動かす構造で、赤道儀は、地球の自転に合わせて日周運動による星の運行どおり追尾することができる天体望遠鏡用の架台です。

経緯台

| 経緯台はタテとヨコに望遠鏡を動かすことができるために、初心者でも簡単に操作できます。構造的にも簡単で、普及タイプの天体望遠鏡に多く用いられているタイプです。

構造的には、タテ、ヨコの動きをするシンプルな機構で、目的の星をとらえやすく、入門者にも取り扱いがやさしい構造です。

目的の星を見つけたら、微動装置のハンドルを回して、わずかずつ方角を変更し、日周運動によって移動していく天体を、タテとヨコの微動ハンドルを操作していきます。

反射経緯台の例

|

|

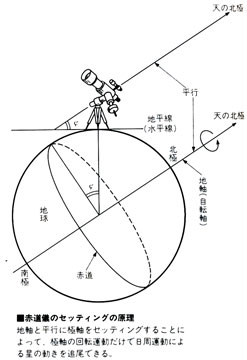

赤道儀

赤道儀式架台は、天体望遠鏡用につくられた架台で、一般に天体望遠鏡といえば赤道儀式の望遠鏡がイメージされます。

赤道儀は、天体望遠鏡の鏡筒を動かすのに、地球の自転軸と平行に据え付けた極軸(赤経軸)により、地球の自転運動の逆転運動をモーター駆動により行なうことで、観測する星が視野の中にとどまるような構造となっています。

さらに、赤緯軸で、あらゆる緯度に鏡筒を向けられるようになっています。

1.ドイツ式

|

市販の大半の赤道儀はドイツ式で、鏡筒と反対側にバランスウエイトという錘(おもり)をつけた独特の構造をもっています。

たいていのドイツ式赤道儀は、鏡筒を別のものに載せかえることができるようになっており、購入したときは屈折式の鏡筒が載っていても、鏡筒部分のみを反射式を購入して交換すれば、屈折式赤道儀が反射式赤道儀に変身できます。

|

屈折赤道儀の例

(提供 ?高橋製作所)

|

2.フォーク式

フォーク式赤道儀は、シュミットカセグレン式鏡筒を搭載した天体望遠鏡に良く用いられ、アメリカ製のシェアが多く、日本にも輸入されて人気機種のひとつになっています。

赤道儀と鏡筒が一体となった構造で、バランスをきちんととったフォーク式赤道儀は操作性が良く、あらゆる方角へ鏡筒を向けやすくできています。

しかし、鏡筒を別のものに載せ代えするのには不向きで、汎用性はありません。

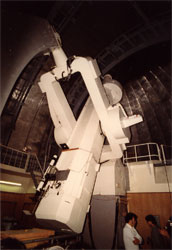

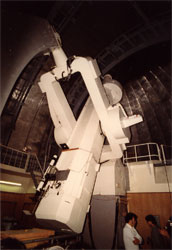

3.その他の赤道儀

|

乗鞍観測所のコロナグラフに

採用されているヨーク式赤道儀

|

市販の小型赤道儀は、ドイツ式とフォーク式に二分されますが、上図に示すようにそのほかにも赤道儀には種類があり、天文台などでは使用目的に応じて、最もふさわしいタイプの赤道儀を選択して採用しています。また、機械加工などの得意なマニアは、自作によって様々な赤道儀のタイプを自作して楽しんでいます。

|

2007年11月6日 |