| 第53回

火星の接近

火星の接近

| いよいよ火星が近づいてきました。

もっとも接近するのが12月19日で、近づいた火星の観測はその前後数か月は可能です。

火星は太陽の周りを公転周期約1.9年で回っています。地球は、みなさんご存知のように1年で公転していますので、火星と地球が接近するのは2年2か月おきとなります。しかも、惑星は円軌道でなく、楕円軌道で公転していて火星と地球の接近のときの距離は、接近のたびに異なります。2003年の大接近では「超大接近」などと呼ばれましたが、今回はそうした言い方をすれば中接近と呼ばれる接近の度合いといえるでしょう。

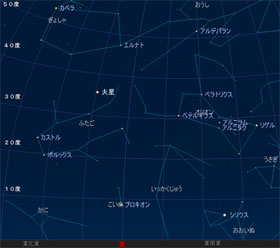

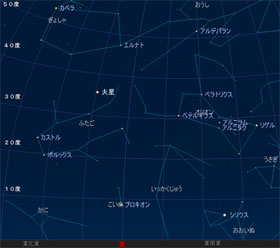

火星は他の星にくらべて色が赤く(オレンジ色っぽく見えますが、俗説的には赤く見えるといわれています。)、また明るいためにとても目立って見えます。ふたご座の中にありますので、星図でたしかめてから実際の星空でながめれば、比較的簡単に見つけることができるでしょう。

天体望遠鏡をお持ちの方は、ぜひ、天体望遠鏡で覗いてみましょう。星座をかたちづくっている恒星は、天体望遠鏡で見ると、明るく見えても大きくは見えませんが、火星は面積をもった丸い天体であることがわかります。100倍以上の高倍率で観測すると表面の模様も見ることができます。

|

4年前の2003年の超大接近のときに撮影した火星です。南極にはドライアイスが凍った白く輝く部分が見られます。

火星が最も接近する12月19日の午後8時ごろの東の空の様子です。赤い火星はすぐに見つかります

|

表面模様を観測される方はガイドブックや天文雑誌などを参考にして、スケッチをとるか写真に撮るなどの方法があります。最近ではビデオカメラでの撮影も多くの観測者が行なうようになりました。右の写真もビデオカメラで撮影したものです。

星座の中で火星が毎日少しずつ移動していく様子は、肉眼観測でもできますので、根気のある方はチャレンジしてみたらいかがでしょうか。 ふたご座流星群を見よう

12月14日前後の夜には、ふたご座流星群が見られます。今年は、観測に適する深夜に月明かりもなく、最高の良い条件で見られることでしょう。全天快晴であれば、1時間に20個以上の流れ星を観測できるかもしれません。

ふたご座流星群はどちらの方角に見えるのですか?といった質問を受けたことがありますが、その答えは「ふたご座」と答えたら不正解です。星空のどの方角でも流星は見られます。ただし、低空は光害(ひかりがい)の影響が大きいので、高度の比較的高い位置を眺めるのがいいでしょう。

私は暖かい服装をしてイスに腰掛けて空を仰ぎ見るようにして観察しますが、地面にシートなどを敷いて寝転がって見ると天頂付近を見るのがラクです。ただし、寝転がるととても寒く、風邪を引きやすくなりますので、寒さ対策だけは十分にして観察するようにしてください。

ホームズ彗星の広がり

|

先月の星空コラムで写真を見ていただいたホームズ彗星は、11月に入って、さらに広がりを見せて目立つようになり、双眼鏡でも大変見やすかったために多くの方に見つめられた彗星となりました。

今月掲載の写真は11月17日に撮影したもので、ペルセウス座のα(アルファ)星のすぐそばを通過したときの写真です。この時点で、見かけの大きさは、ほぼ満月の明るさに匹敵するほどに広がった姿として見ることができました。

12月に入ってからは、さらに広がりを見せていますが、地球からは徐々に遠ざかり、見かけの明るさがだんだんと暗くなってきたために双眼鏡ではみづらくなってしまいました。

|

ダストを撒き散らしながら惑星空間を太陽からだんだんと遠ざかっていくホームズ彗星の姿です。右上の星はペルセウス座のα星です。

|

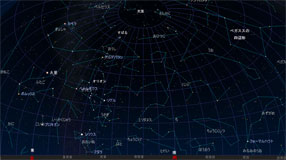

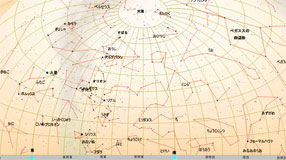

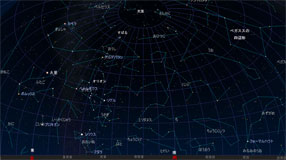

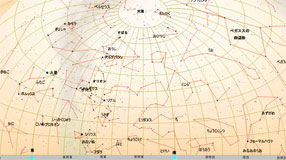

12月の星座案内

12月になると寒さが身にしみ、夜空も凍りつくようなきらきらと輝く星の姿が見られます。

12月は夕方5時頃にはもう空には星が見え始め、午後6時頃からはすっかり暗い空でスターウオッチングが可能となります。

夕闇がせまるころは、西の空はまだ夏の大三角をはじめ、夏の星座が見えています。

南から東の空にかけては秋の星座が見られますが、これも時間が経過して深夜になると、すっかり冬の星座にとってかわります。夜が長いだけに星座も四季の星座を観察することができ、明け方まで待てば春の星座も見ることができるのです。

一年でもっとも夜が長いこの季節、冬の星座だけでなく、時間とともに移り変わる四季の星座を楽しみましょう。

12月の星座案内図

|

|

|

※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。

※この星図は、(株)アストロアーツの天文シミュレーションソフトステラナビゲータVer.8から出力し、加工したものを使用しています。

|

天体望遠鏡がほしい(シリーズ第8回)

モータードライブ装置

先月号で天体望遠鏡の鏡筒を支える架台(赤道儀と経緯台)について、お話ししましたが、そのときに、赤道儀は、地球の自転に合わせて日周運動による星の運行を追尾することができる装置だと説明しました。

実際の赤道儀には、星を追尾するために内部にギヤが組み込まれていて、外部にあるハンドルを回すと、星を追尾することができるようになっているのですが、そのハンドルをモーターで回し、日周運動に合わせて電気的に追尾が可能なモータードライブ方式が主流となってきました。

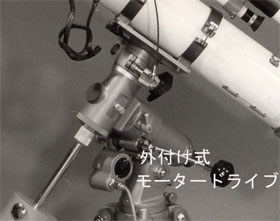

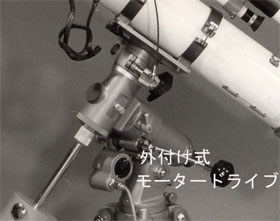

1.外付け式モータードライブ

| モータードライブが当初から付いていない赤道儀では、通常は日周運動に対しては、微動ハンドルを手で回して(いわゆる手動で)星を追いかけていくのですが、これを長時間安定的に継続させて追尾できるように、モータードライブ装置を外側から取り付けて、ハンドルをモーターで回すことができます。

名の通ったメーカー品では、純正の外付け式モータードライブがオプションで用意されていますが、ディスカウントショップなどで売られているものには、モータードライブをあとで付けようとしても合うものが販売されていないこともありますので、要注意です。

|

外付け式モータードライブ装置の付いた

赤道儀の例

|

なお、モータードライブ装置には、日周運動どおりにモーターが追尾できず、モーターの動きが早すぎたり遅すぎたりしたときにモーターの速度を調節するコントローラという、いわばリモコンのような調節ボタンの付いた装置と、バッテリーなどと接続する電源コードあるいは電池ボックスなどが付属しています。

2.赤道儀内蔵式モータードライブ

| モータードライブ装置まで赤道儀式架台の一部に内蔵してしまった天体望遠鏡は、外観がすっきりして、スマートに見えます。

追尾の調節をするコントローラは、外側に接続することとなりますが、内蔵式の場合は、外部に一切のギヤ類が露出していない安全で壊れにくい設計が可能です。

モータードライブに使用されているモーターは、水晶発信式制御(クオーツ式腕時計などに見られるモーターの速度を一定に保つ方式)によって作動するステッピングモーターというのが一般に用いられていますが、中にはポピュラーなDCモーターを使っている機種もあります。

|

モータードライブ内蔵式赤道儀の例

(両方とも)

|

3.自動導入装置

最近のモータードライブ内蔵式の赤道儀では、コンピュータを使った自動導入を行なえる機種も発売されています。

パソコンと接続して実行するものや、独自のマイコン制御により、専用のコントローラで操作するものもあります。

今後はこうした自動化がさらに進んでいくものと思われ、赤道儀式だけでなく、経緯台式でも自動導入が可能な機種が発売されていて、さらに飛躍、発展していくことが期待されます。

|

自動導入装置付き赤道儀の例

|

自動導入装置のついた経緯台式望遠鏡の例

|

2007年12月6日 |