| 第54回

火星と土星が見ごろ

今年一年の天文現象

| 2008年の幕があきました。

今年も1年間、星空を一緒に楽しみましょう。

さて、今年の主な天文現象をお知らせします。

今年は特筆するほどの大きな天文現象はありませんが、各季節にそれぞれ楽しめる天文現象があります。

おもに、毎年見られる流星群や各惑星が見ごろとなる時期を表でお知らせしますが、注目すべきは10月10日に見られる海王星の星食です。これは、惑星の中でもっとも太陽から遠い距離にある惑星の海王星が月に隠される現象で、天文の世界では掩蔽(えんぺい)とも呼んでいます。天体望遠鏡を使わないと観測できない難点もありますが、星が月に隠されて見えなくなる瞬間を観測すると、宇宙の動きを体感できることでしょう。

|

7月に入ると火星と土星は観測好機を終え、西の空に沈んでいきますが、7月10日の夕空には両星が角度にして1度以内まで接近した様子が見られます。この現象は数日間楽しめます。

|

それから、比較的見やすい時間帯では、7月10日の夕空に土星と火星が接近して見られます。この現象は前後数日間、同様な状況を見ることができますので、天気が悪くてもあきらめずに翌日もチャレンジできます。

また、親子で気軽に楽しめるのは、8月12日の夜に極大を迎えるペルセウス座流星群です。季節的にもアウトドアーシーズンですし、海や山に出かけてキャンプなどをしながら流れ星を楽しむのもロマンチックで感動を呼ぶ体験となることでしょう。

それぞれの天文現象については、今後のこのコラムの中で解説します。ご期待ください。

今年のおもな天文現象など

| 月 日 |

天文現象 |

現象の内容や見え方など |

| 1月〜2月 |

火星接近中 |

だんだんと遠ざかっていく火星を観測しよう |

| 2月1,2日 |

木星と金星が接近 |

明け方に金星と木星が接近して見られる |

| 2月25日 |

土星が衝 |

環をもった惑星。1月〜6月が観測好機 |

| 3月17日 |

プレセペ星団食 |

月にプレセペ星団が隠される |

| 1月〜12月 |

金星が宵の明星へ |

今年前半は明けの明星、後半は宵の明星 |

| 7月10日 |

火星、土星接近 |

夕方の西空に火星と土星が接近 |

| 7月9日 |

木星が衝 |

5月〜9月ごろが見ごろ |

| 7月27日 |

すばる食 |

月にすばるが隠される |

| 8月12日 |

ペルセウス座流星群 |

夏休みに見られる流星ショー |

| 8月17日 |

部分月食 |

明け方の西空で見られる |

| 10月10日 |

海王星の星食 |

海王星が月に隠される現象 |

| 11月17日 |

しし座流星群 |

有名なしし座流星雨を降らせた流星群 |

| 12月13日 |

ふたご座流星群 |

毎年、数多くの流星が見られる |

遠ざかる火星、見ごろを迎える土星

昨年12月19日に最接近した火星は、だんだんと遠ざかりつつありますが、天体望遠鏡を使えば今月、来月とまだまだ楽しめます。もちろん、肉眼で星座間を少しずつ移動していく火星の位置を確かめて楽しむこともできます。

火星の次に観測好機をむかえるのは土星です。土星は2月14日に衝となり、地球から見て太陽と反対側に位置し、観測条件が良くなります。土星は今月から6月頃までずっと観測可能ですからおおいに楽しむことができますが、環の傾き具合がだんだん狭くなって、細く感じられるようになってきました。

|

|

|

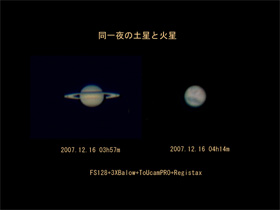

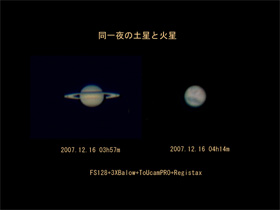

| 火星は小さくしか見えないという先入観がありますが、最接近の前後ではこの写真でわかるように土星の本体とあまりかわらないサイズに見えることがわかります。撮影:浦辺守(千葉県鴨川市) |

火星は、ふたご座を目印にみつけましょう。土星はしし座の中にあり、火星同様に恒星ほどまたたかないのですぐに見つけられます。 |

1月の星座案内

1月は良いお天気が続きますので、関東地方では星座さがしにはもってこいの時期といえます。

暗い夜空にまたたく星ぼしを見ていると、その美しさは人工のイルミネーションなどとはちがった神秘的な輝きに感じます。星座を形づくる恒星は、そのいずれもが光年という遠い距離を経て地球に届く光なのですが、私たちの太陽と同じように自らが輝いている星であるために、遠くからでも見ることができるのです。

夕焼けが終わる頃はまだ、秋の星座が天頂にあり、冬の星座は東の空に見られますが、夜8時を過ぎてくるとオリオン座の三ツ星やすばるの輝きが増し、東南の空には、赤々とした火星の姿も、とても神秘的に感じます。多くの恒星がチカチカとまたたいて見えるのに火星だけは輝きにまたたきが少なく、どこか他の星とちがうんだなということを実感させてくれます。これもとても不思議に感じます。

1等星が多くてにぎやかな冬の星空を十分に防寒対策をして、星図や星座早見と懐中電灯をもって、スターウオッチングしてみましょう。

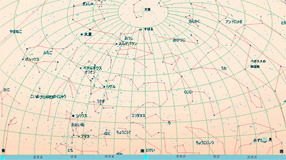

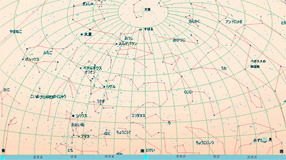

1月の星座案内図

|

|

|

※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。

※このコラムで使用している星図は、(株)アストロアーツの天文シミュレーションソフトステラナビゲータVer.8から出力し、加工したものを使用しています。

|

天体望遠鏡がほしい(シリーズ第9回)

天体望遠鏡の構成

先月号で天体望遠鏡の鏡筒を支える架台(赤道儀と経緯台)について、お話ししましたが、今回は、天体望遠鏡全体の構成とその各部分解説をします。

天体望遠鏡は、手持ちの小型地上望遠鏡や双眼鏡とちがって、三脚を含めた全体の構成バランスが大切で、たとえば鏡筒部がすぐれた光学系をもっていても、風ですぐに揺れるようなひ弱な架台に載せていたのでは、光学系の能力を十分に発揮できないことになります。そうした観点から、これから述べる各部分の役目と重要なポイントは何かということを理解していただきたいと思います。

| 鏡筒部

光学系のレンズを筒で支えている部分のことで、この部分のみでも望遠鏡と呼ぶことができますが、天体望遠鏡では鏡筒(きょうとう)と呼んでいます。

この部分は、人間で言えば頭脳に相当するところといいますか、天体望遠鏡のもっとも大事な部分といえ、先端部分にある対物レンズは特に重要です。

鏡筒部の大事なところは、対物レンズが高性能のものであることと、支える筒部が頑丈で、さらに接眼レンズ(アイピース)を取り付ける接眼部のピント合わせする部分が精密にできていることが大事です。

普及品では筒の材質がプラスティック製のものもありますが、たいていのものは金属(アルミ合金のパイプなど)でできています。

ファインダー

天体望遠鏡を天体に向けるためには、低倍率で視野に十字線が張られたファインダーと呼ばれる照準装置(小望遠鏡)が鏡筒部に取り付けられています。

ファインダーは、観測すべき対象(たとえば月、惑星など)をファインダーで狙いをつけて十字線の真ん中に入れ、それから本体の天体望遠鏡で見ることで、天体望遠鏡の視野の中に天体をとらえることができるのです。

通常、ファインダーの倍率は5〜8倍くらいで、対物レンズの口径は30〜50ミリくらいのものが標準的です。天体望遠鏡一式を購入すると必ず付属してきます。

天体に使用する前に、昼間の地上の景色で、鏡筒部とファインダーの視野が同一の方向を向くようにネジで調節をしておかなければなりません。 架台部分

架台にはタテヨコに動かせる経緯台と、日周運動に合わせて星の追尾がしやすい赤道儀があると以前に説明しましたが、両方に共通していえることは、鏡筒部を支えて揺れないがっちりとした構造であること。機械部分にガタ(機械構造の誤差などによるがたつきやあそび)がないこと。さらに、あらゆる方角に鏡筒を向けやすいことなどが要求されます。

その上で、微動装置のスムーズな動きが可能であること。また、電動による追尾装置付き(おもに赤道儀)では、正確な星の追尾が可能なことなどが要求されます。

|

上図は屈折経緯台式、下図は反射赤道儀式(補正レンズ付)の天体望遠鏡の例です。ホームセンターの格安品と比較すると、脚部の大きさを見ることによってその頑丈さで明らかに違いがあることを実感できます。 |

脚部

三脚式のものが大半ですが、ポールスタンド式のような支柱構造のものもあります。

脚部の大事なことは、風などの影響を受けて視野が揺れるようなひ弱なものでは天体望遠鏡用としてふさわしくなく、高倍率観測でも揺れないしっかりした構造のものが望ましいといえます。

脚部がしっかりしているかどうかは、現物を見てさわって確認することが大事で、専門店などで実際に確かめてから購入機種をきめることが望ましいといえます。

アクセサリーなど

標準付属品として、天体望遠鏡一式の中に、アイピースが含まれています。アイピースは単品でも購入できますので、買い足すことができます。

屈折式では光学系関係の付属品としてアイピース以外に天頂プリズムがあります。これは天頂付近の天体を観測するときに光路を90度曲げて覗きやすくする装置です。

そのほか、地上用プリズムとかいろんなアクセサリーがメーカーから発売されています。詳細はカタログなどでお確かめください。

2008年1月9日 |