| 第55回

凍てつく夜空のスターウオッチング

凍てつく夜空のスターウオッチング

|

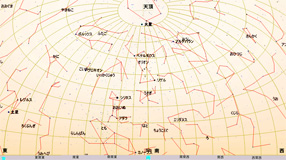

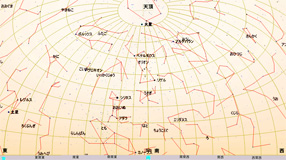

冬空に輝くオリオン座の三ツ星やおおいぬ座のシリウスなどを眺めることによって季節感が感じられるようになるとこれはもう、星座通というか、星見のファンになった証拠。星見の楽しさは四季を通じていろんな星座が季節感を感じさせてくれるところにもあります。本図は、アストロアーツのステラナビゲータ8から出力し、加工したものを使用しています。

|

2月の星空は西高東低の気圧配置の日が多く、関東地方では空気が乾燥して夜空がきれいに見えます。星もきらきらと瞬きながら輝き、本当に美しさを感じる時期といえます。

寒さもひとしおのこの時期には、ちょっと寒風に身をさらすだけでもとても身体が冷えますので、星見の際は防寒着はもとより、手袋、マフラー、毛糸の帽子など肌の露出を極力少なくして、凍(い)てつくような光り輝く星空を観察しましょう。

上空は、ジェット気流の影響で、マイナス数10度Cの冷たい空気が流れていますので、その影響から冬場の星々はきらきらと(あるいはチカチカと)またたいて美しさを引き立たせてくれます。

よく見ていると、明るい星はまたたきと共に色の変化も楽しめ、スペクトル光線の色、あるいは虹色というか、赤だったり青だったり黄色だったりと変化しながら輝いて見られることがあります。

|

オリオン座の星々やおおいぬ座のシリウスなどは特に目立って見え、特に私は、シリウスの青白い輝きを眺めるのが好きです。

2月は29日までのうるう年

今年はうるう年のため、2月は通常年の2月28日に1日加えた29日まであります。

これは、地球の公転周期が365.24219日であるために1年を365日としたことにより、1年間に約4分の1日ほどの誤差が出ます。それを修正するために4年に一度、うるう年をもうけるというのは、皆さんがご存じのことでしょう。

では、質問!「西暦2100年はうるう年でしょうか?」この質問に対しては、たいていの人が「うるう年」と答えてしまいます。ところが答えはNOです。

えっおかしいのでは?と疑問を投げかけるのは当然なのですが、実はうるう年の定義は単に4年周期のルールだけではないのです。うるう年の定め方は次のとおりです。

「うるう年は西暦の年を4で割って、割り切れる年とします。ただし、100で割り切れる年はうるう年としません。しかし、100で割り切れても400で割り切れる年はやはりうるう年とします」というものです。

最近経過したきりの良い年としては、2000年がありました。2000年は4で割り切れるだけでなく、100でも割り切れますが、400でも割り切れるために、うるう年でした。

さあ、これであなたもうるう年の通になれることでしょう。

2月の天文情報

2月の天文現象を表にしてみました。

この表で月齢もわかります。午後8時ころの星見としますと、今月は、月明かりが邪魔にならないのは、2月1日から2月12日ころまでと2月26日から月末ころまでとなります。2月13日ころから25日ころまでは月明かりが暗い星の光を消して、明るい星しか見られない時期となります。

2月の天文情報

| 日 |

曜日 |

月齢 |

天文現象など |

| 1 |

金 |

23.6 |

明け方の空に木星と金星が接近して見られる |

| 2 |

土 |

24.6 |

さそり座γ星が月に隠される(星食) |

| 3 |

日 |

25.6 |

節分、月が最も南に位置する |

| 4 |

月 |

26.6 |

立春、明け方に月が木星、金星に接近して見られる |

| 5 |

火 |

27.6 |

|

| 6 |

水 |

28.6 |

水星が内合(地球と太陽の間にあり見られません) |

| 7 |

木 |

29.6 |

新月 |

| 8 |

金 |

1.0 |

|

| 9 |

土 |

2.0 |

月と天王星が接近 |

| 10 |

日 |

3.0 |

|

| 11 |

月 |

4.0 |

海王星が合(見られません) |

| 12 |

火 |

5.0 |

|

| 13 |

水 |

6.0 |

|

| 14 |

木 |

7.0 |

上弦の月、月が最接近しているので、やや大きく見える |

| 15 |

金 |

8.0 |

|

| 16 |

土 |

9.0 |

月と火星が接近して見られる |

| 17 |

日 |

10.0 |

|

| 18 |

月 |

11.0 |

|

| 19 |

火 |

12.0 |

雨水(二十四節気) |

| 20 |

水 |

13.0 |

月と小惑星ベスタが接近 |

| 21 |

木 |

14.0 |

満月、月と土星が接近 |

| 22 |

金 |

15.0 |

|

| 23 |

土 |

16.0 |

|

| 24 |

日 |

17.0 |

|

| 25 |

月 |

18.0 |

土星が衝(衝の前後数か月は良い観測条件です) |

| 26 |

火 |

19.0 |

|

| 27 |

水 |

20.0 |

金星と水星が最接近 |

| 28 |

木 |

21.0 |

月の距離が最遠となり、やや小さく見える |

| 29 |

金 |

22.0 |

下弦の月 |

2月の星座案内

2月に入ると夕闇のころから夜空にはオリオン座の三つ星が目立ち、冬の星座のパレードとなります。冬の星座では、おうし座、ぎょしゃ座、オリオン座、うさぎ座、おおいぬ座、こいぬ座それにふたご座をみつけましょう。

いっかくじゅう座やとも座などは星と星を結んで星座をさがすというよりは、たとえば「いっかくじゅう座であれば、オリオン座が西に、東側にはこいぬ座があり、南はおおいぬ座そして北側にはふたご座がある。そうした星座に囲まれた空のエリアだ」として覚えましょう。線で結ぶほどの明るい星々が見あたらなくても、空間の位置として覚えておくと、流れ星の観測などで役立ちます。

下に掲げる星図をダウンロードして印刷すれば実際の夜空にかざして、星座をみつける補助になります。市販の星座早見盤と併せてお使いいただくとより有効です。

2月の星座案内図

|

|

|

※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。

※このコラムで使用している星図は、(株)アストロアーツの天文シミュレーションソフトステラナビゲータVer.8から出力し、加工したものを使用しています。

|

天体望遠鏡がほしい(シリーズ第10回)

アイピースはたくさん使う?

先月号までシリーズで天体望遠鏡について、鏡筒や架台、三脚など各部分の役割、性能について述べてまいりましたが、今月はアイピース(接眼レンズ)についてのお話です。

天体望遠鏡の光学系は、対物レンズとアイピースで構成されています。その中で対物レンズは鏡筒と一体となっていますが、アイピースは、手前の接眼部に差し込み式で取り付けられるようになっており、簡単に交換(差し替え)できるようになっています。

アイピースには、超ワイド(超広視界)のアイピースとか、高倍率が出せるアイピースなど、さまざまなアイピースが販売されていて、取り付けたアイピースによって見え具合が異なります。そこで、倍率の求め方、使い分け方そして、それらのアイピースがどうして必要なのかといったことを述べたいと思います。

倍率はアイピースで決まる

たいていの天体望遠鏡は、購入すると3本程度のアイピースが付属しています。

足りない時や個性的なアイピースがほしい時は、単独でも売っていますので、目的によって買い足しができます。

アイピースの差し込み口の直径は、かつてはドイツの規格を採用して直径24.5ミリでしたが、現在はたいていのアイピースが直径31.7ミリの通称アメリカンサイズに統一されています。

次に、倍率の求め方ですが、これはこのシリーズ第2回(2007年6月掲載)で述べましたが、もう一度確認しますと

倍率=対物レンズの焦点距離÷アイピースの焦点距離

で求めることができます。

たとえば、天体望遠鏡の対物レンズが口径100ミリ、焦点距離800ミリだとしますとこれに焦点距離20ミリのアイピースを使用したとすると、800÷20で40倍の倍率となります。アイピースを焦点距離10ミリのものに換えると80倍、8ミリでは100倍、4ミリでは200倍となるわけです。

天体望遠鏡では対物レンズの焦点距離の表示はもとより、アイピースにも必ず焦点距離が書かれていますので、その数値を利用して割算で倍率を計算します。 対象により倍率を変えて見る

下表に、私の経験則から対象別の適正な倍率を記しておきますので参考にしてください。

星雲、星団などの観測では一般的には低倍率を用い、惑星観測では高倍率で観測します。

月は、全体を見るときは比較的倍率を低くして50倍〜60倍程度がよく用いられ、部分的に拡大して観測するときは100倍程度。本格的観測では200倍程度の倍率まで使用することもあります。

惑星ではどの惑星も100倍以上の高倍率で観測するのが適しているといえます。

もうひとつ、この表でわかることは、ほぼ100倍程度までの倍率でいろんな対象が観測できるということ。むしろ100倍を超す高倍率はあまり必要がないこともわかります。余談ですが、やたらと高倍率をうたった広告を出している天体望遠鏡は購買欲をそそることだけが目的で、実際はあまり意味のないことがおわかりいただけると思います。

対象と観測に用いる倍率

| 対 象 |

|

用いる倍率

(×=倍率) |

適正倍率と適したアイピース |

| 月 |

|

50×〜100× |

全体を見るのには60×以下にしないと、視野から月がはみ出してしまいます。詳細部は高倍率で観測します。 |

金星

木星

土星 |

|

80×〜150× |

惑星は高倍率で観測するのが常識ですが、対物レンズの口径が80ミリ程度の望遠鏡では高倍率にすると像が暗くなります。 |

| 火星 |

|

200× |

火星は小さく見えますので、高倍率にして観測します。ただし、視野に導入するときは、低倍率アイピースを使用しましょう。 |

| 彗星 |

|

30×〜60× |

彗星は淡く見えますので低倍率にして明るく見やすくして見ます。高いコントラストのアイピースが適しています。 |

| オリオン星雲など |

|

30×〜60× |

星雲は淡い雲状に見えますので、はっきりと見るためには倍率を低くして明るくなるようにして見ましょう。 |

| 球状星団 |

|

60×〜100× |

口径100ミリ未満の天体望遠鏡では星雲状に見えます。口径の大きい望遠鏡に100倍程度の倍率をかけて見ましょう。 |

| 惑星状星雲 |

|

80×〜120× |

恒星の爆発した名残の惑星状星雲は、高倍率でもあまり暗くならずに対象をはっきりと見ることができます。 |

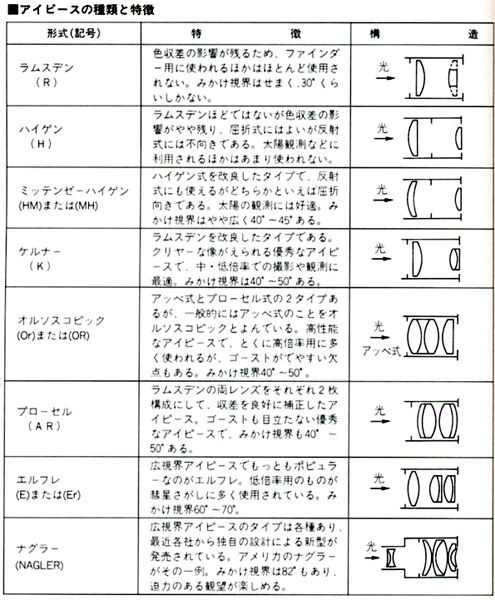

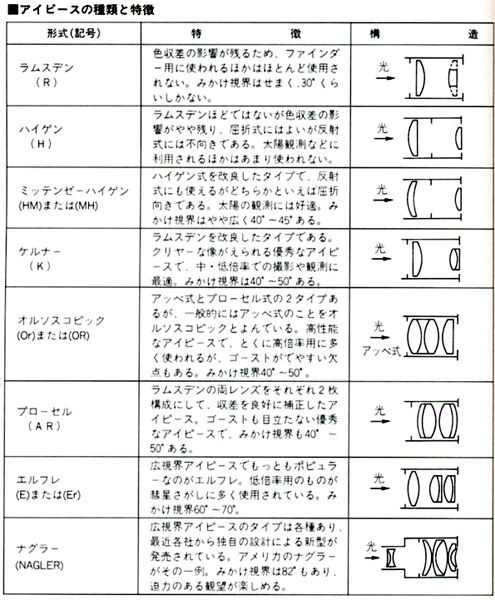

アイピースの種類と特徴

アイピースは複数のレンズを組み合わせて作られており、そのレンズ構成によって、呼び名があり、そのタイプごとに特徴をもっています。

最近はいろんなタイプのアイピースが発売されていますが、代表的なアイピースの種類と特徴を下表にまとめましたので参考にしてください。

2008年2月6日 |