| 第79回 今年のおもな天文現象

今年のおもな天文現象

今年も1年間、さまざまな天文現象が見られますが、主なものについてお知らせします。見たい天文現象がありましたらカレンダーにその日程を書き込んでおいて忘れないようにしましょう。

今年の1月1日に見られた部分月食,

茨城県龍ケ崎市の自宅から撮影

過去に見られた皆既月食の写真,

神秘的な色の月になります。 |

月食

6月26日の部分月食

今年最初の月食は、1月1日に左の写真のように見られました。ご覧になりましたでしょうか。次は6月26日に部分月食が見られます。梅雨時期ですのでお天気が心配ですが、注目してみましょう。

12月21日の皆既月食

晴れの確率が高い12月に見られる皆既月食です。月が地球の影の中にすっぽりと入ってしまいますと月の色は変化して赤銅色とでもいうべき赤黒い不思議な色になり、空に浮かぶ不思議な物体のように見えます。

月食観測では、天体望遠鏡のような道具を一切使わずともできることです。肉眼でただ月を眺めれば、欠けていく様子や皆既中の不思議な色の月などが見られます。しかし、双眼鏡や天体望遠鏡などをお持ちの方はそうした道具を用いて、より正確に観察し、ノートに記録のメモを残したり、あるいは、デジタルカメラなどで月食の様子を写真に残しましょう。 |

日食

今年の第1回目の日食は1月15日にありました。中国などでは金環食として見られましたが、日本からは部分食として西日本一帯で見ることができました。残念ながらつくばからは見ることができませんでした。

2回目は、7月12日に南太平洋のイースター島などで見られます。日本からも多くの日食ファンが出かけるものと思われます。この日食は日本からは見ることができませんが、出かけた方々の報告(写真など)が楽しみですね。 |

皆既日食は太陽を月が隠し、

太陽から伸びるコロナの姿が見られます。 |

流星

昨年は流星群に関する情報が多くネット上に登場し、期待も大きかったのですが、じっさいはあまり多くの流星が見られずにがっかりされた方もいたのではないでしょうか。

今年ははたしてどのような流星が見られることでしょうか。

毎年8月13日前後に見られるペルセウス流星群は夏休み期間中ということもあり、注目が集まります。今年は月齢3で、月明かりのない好条件で観測することができます。

昨年有名になったオリオン座流星群は10月22日にピークを迎えますが、翌日に満月を迎える明るい月があるために観測には適さない空の条件となります。

11月18日にピークを迎えるしし座流星群も満月4日前の明るい月があり、観測条件はあまり良いとはいえませんが、ぜひ観測したいものです。

12月14日に極大を迎えるふたご座流星群は月齢8の月明かりが少し邪魔になりますが、夜半過ぎには月も西の空から沈み、月明かりが消えますから観測条件が良くなります。

今年も多くの流星が期待される流星群ですからぜひ、楽しみましょう。

惑星の見え方

火星は1月28日が最接近日で、大きく見える期間は3月まで続きます。アマチュア用の天体望遠鏡でも充分に観測可能ですから気流の良い日を選んでぜひ観測してみましょう。また、4月17日には火星がかに座のプレセペ星団に接近します。これは肉眼でも観察できますし、双眼鏡でも楽しめます。ぜひ見てみましょう。

金星は、宵の明星として夕方の西空に輝いています。といっても地球に接近して明るく目立つようになるのは夏ころからで、9月24日には最大光度の−4.6等星となり、他のどの星よりも明るく輝き、10月28日まで宵の明星として見られます。その後、11月には明け方の東の空にその姿を移し、明けの明星として明るく輝きます。

土星はおとめ座にあります。昨年には地球から見て環を真横から見た状態となって、環の存在が見えない時期がありました。今年は串にお団子をひとつ刺したような姿に天体望遠鏡を使うと見ることができます。春の時期が観測シーズンといえますが、夏になっても西の夕空に見ることができます。

木星はみずがめ座付近にあり、後半はうお座に位置します。観測シーズンは秋です。夏休み期間中の天体観望会で木星を見ることができないのは残念ですが、秋には澄んだ空のもとで存分に観測できることでしょう。

さらに、7月14日の夕方の西空には細い月と土星、火星、金星及び水星が勢揃いします。

右の写真は以前、夕空にやはり惑星が集合したときに撮影したものです。西空の見通しが良いところで観測しましょう。 |

一昨年12月31日の夕空:西空の頭上高く金星と細い月が見られ、地平線近くに木星と水星が見えました。また地上には富士山が影富士となってシルエットで見られました。

(茨城県龍ケ崎市竜の子山頂で撮影) |

ISSが見えています

ISSの飛行の様子をとらえた写真です。じっさいの見え方はこの写真とちがって点滅はしていません。写真は数十コマの写真を貼り合わせた合成のためつなぎ目ができたものです。

(撮影:浦辺守)

|

国際宇宙ステーション(ISS)に野口聡一飛行士が搭乗して長期滞在により日本実験棟「きぼう」などで約5か月間滞在し、各種実験などを行っていますが、このISSは地上から肉眼で見ることができます。

宵の空、または夜明け前に日本上空を飛行するときに見ることができます。

いつ見られるかはJAXAのホームページの中に予報が出ていますのでご覧いただき、ぜひ、本物をみつけてください。明るい星と一見見間違う程度の明るさで、ゆっくり移動していきますので、恒星とはすぐに区別がつきます。また、飛行機のような点滅はありませんので、見分けるのは比較的簡単です。

ぜひ、ご自身の目で確認してみましょう。 |

2月の天文情報

| 日 |

曜日 |

月齢 |

天文現象など |

| 1 |

月 |

16.8 |

|

| 2 |

火 |

17.8 |

月が天の赤道を通過(南半球へ) |

| 3 |

水 |

18.8 |

節分 |

| 4 |

木 |

19.8 |

立春(二十四節気)火星がプレセペ星団に接近 |

| 5 |

金 |

20.8 |

|

| 6 |

土 |

21.8 |

下弦の月 |

| 7 |

日 |

22.8 |

|

| 8 |

月 |

23.8 |

月が最南 |

| 9 |

火 |

24.8 |

|

| 10 |

水 |

25.8 |

|

| 11 |

木 |

26.8 |

建国記念の日 |

| 12 |

金 |

27.8 |

|

| 13 |

土 |

28.8 |

月の距離が最遠 |

| 14 |

日 |

0.0 |

新月 |

| 15 |

月 |

1.0 |

|

| 16 |

火 |

2.0 |

月が天の赤道を通過(北半球へ) |

| 17 |

水 |

3.0 |

木星と金星が最接近 |

| 18 |

木 |

4.0 |

|

| 19 |

金 |

5.0 |

雨水(二十四節気) |

| 20 |

土 |

6.0 |

|

| 21 |

日 |

7.0 |

|

| 22 |

月 |

8.0 |

上弦の月 |

| 23 |

火 |

9.0 |

月が最北 |

| 24 |

水 |

10.0 |

|

| 25 |

木 |

11.0 |

|

| 26 |

金 |

12.0 |

|

| 27 |

土 |

13.0 |

|

| 28 |

日 |

14.0 |

しし座ο(オミクロン)星の星食(えんぺい現象) 月の距離が最近 |

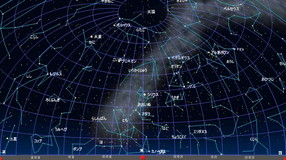

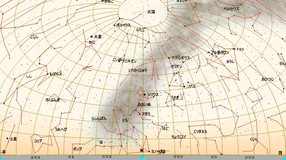

2月の星座

2月の寒空では、冬の星座が美しく輝いています。それもジェット気流の影響を受けて上層大気の流れが激しいためにきらきらと輝きます。この星の瞬(またたき)きは、星空をいっそう美しく見せてくれます。

オリオン座をはじめ、全天一明るい恒星シリウスのあるおおいぬ座や天頂に輝くぎょしゃ座など、いろんな星座を探していくと、秋のカシオペヤ座、ペルセウス座からぎょしゃ座、ふたご座、いっかくじゅう座などの付近に淡くボーと見られる冬の天の川がとても神秘的です。

冬の大三角を構成するオリオン座のベテルギウス、こいぬ座のプロキオンそしておおいぬ座のシリウスがひときわ大きく感じられますが、よく見るとこの2月の火星の位置は、火星とこいぬ座のプロキオンそしてふたご座のポルックスを結んでもうひとつの正三角形が見えています。星座をたどってみつけてみましょう。

2月の星座案内図

|

|

|

※それぞれの図をクリックすると、大きい星図に変わります。印刷される場合は、A4用紙を横にしてください。

※このコラムで使用している星図は、(株)アストロアーツの天文シミュレーションソフトステラナビゲータ.8から出力し、加工したものを使用しています。

|

2010年2月5日 |