|

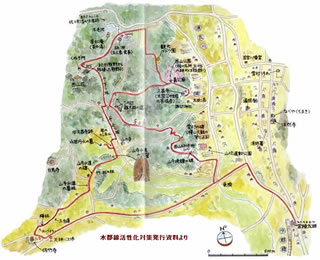

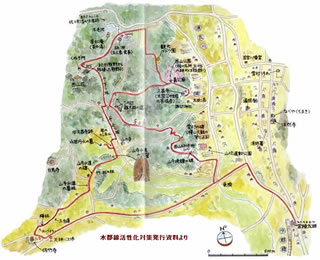

第17回 常陸太田歴史の里歩き

「この紋所が目に入らぬか」の名せりふでおなじみの黄門様が、晩年を過ごされた常陸太田の西山荘へ、歴史をたどりながら歩いてみました。

|

今回のコース:

常陸太田駅→40分→佐竹寺→15分→山寺水道→20分→旧久昌寺跡→10分→西山荘→15分→西山公園・義公廟→5分→久昌寺→25分→雪村の碑・山寺晩鐘5分→山吹運動公園→25分→常陸太田駅

水戸から水郡線に乗り換えます。さらに上菅谷駅で乗り換えて5番目の駅です。

駅左手へ進みます。左手「かわねや」というスーパーの先を左折して一本道を歩くと、佐竹寺へ到着します。

|

|

|

|

駅からの路線バスで天神というバス停がありましたが、バスが朝と夕方しかないので、約40分ウオーミングアップのつもりで歩きます。

佐竹寺(坂東33観音22番札所)

仁王門をくぐり境内に入ると本道は茅葺寄棟つくり、正面中央の唐破風が設けられ、桃山時代遺構を備えている。重厚感あふれる建築です。国指定重要文化財になっているとわかり、なるほどと感心するばかりでした。

|

仁王門を出て左へ行き直ぐに又左へ曲がります。

少し坂を下り右に曲がります。大きなお屋敷があり、ついそのまま歩いてしまいそうですが、右手に路地がありますので狭い道へ入ってください。

右手に駅からの道を意識しながら歩きます。

なるべく車のない道を歩きたいので、あえてこの小さな雑木林風の路地を私は歩きました。少し森林浴気分です。

(駅から来た街道を戻ると案内標識に従って山寺水道へ簡単に行けます。)

路地の突き当たりを左折して少し歩くと左側に山寺水道の史跡がある。この標識には下記のことが書き記されている

|

『天神林町、稲木町の地内にあり、この地方は古くから井水に恵まれなかったため水戸第二代藩主徳川光圀(義公)が、藩の治水工事に功績のあった永田円水に命じて施工したものといわれる。水道の全長は約2キロメートルに及び稲水の宮ヶ作と旧久昌寺跡へ至る水路に分かれている。水源の一部地下水路により湧水を集め、トンネル式の水路にしてある点に特色があり、約300年前にこのような工法が用いられたことは類例がないといわれており、今日もなお近隣の農家をうるおしている。』

|

|

先へ進むと道が二つに分かれている。右へ進みます。

木々に覆われていてひんやりして気持ちが良い。緑に覆われた道を歩く時の幸せ感がいっぱいになる。

薄暗い山道が終わると急に明るくなり、一気に農村地帯にでたところで左折すると「旧久昌寺跡」の道しるべがある。住宅の間を通り抜け、畑の中を通り抜けるとハイキングコースの標識がある。

このように、こまめに標識があるのでご安心を!

|

|

「旧久昌寺跡」見学後右へいくと小さなトンネルがある。ほんの数メートルだが、こうもりでもいるのかなと、ほんの一瞬不安な気持ちになる。そのまま右手の道を回ればその先と合流するのだが、子供に戻ってつかの間の冒険である。森林浴を感じる山道に出ます。ちょっと息が切れますが、もう西山荘まで1.5キロの標識が現れると谷間へと下っていきます。道なりに行けば西山荘へ到着です。

|

| 西山荘は入場料が必要です。黄門様が好んで歩かれた道、苑内はよく手入れをされていてホットするひと時です。門から出るとそこもよく手入れが行き届いた庭が続いています。あづまやがあるので持参のお弁当を食べながら花を愛で心地良い時間をすごしました。

同じ敷地に食事もできるお食事処がありました。お土産もそばで売っていました。

弁当派の私は食後、西山の里「晏如庵」でおいしい和菓子とお茶を一服いただきました。

|

|

|

|

おなかもいっぱいになって近くの西山公園へ向かいます。眺望の優れた桜の名所だそうです。

眺めを楽しんだ後、公園に向かって右手の坂道を登ります。直ぐに雑木林に出ます。

|

|

横山大観の筆による雪村の碑を見て、西山研修所を通り抜け山寺晩鐘の碑を見て、山吹運動公園へ下り、この「歴史の里歩き」は終わりです。

忘れていました。駅までもうひとがんばり(30分位)歩きましょうか。

常磐線ほど水郡線は電車が多くありません。計画を立てるときは、乗り物の時間に気をつけてください。

|

|

余談ですが、私、朝、上菅谷駅でうっかり乗り換えしなかったのです。

瓜連という駅であわてて降りました。佐竹寺まで5,6キロと書いてあったので歩いてもいいかな?と思い駅の方に方向をお尋ねしていたら、側で聞いていた親切な方が驚いて近くまで送ってくださいました。Lucky!

2005年9月16日

|